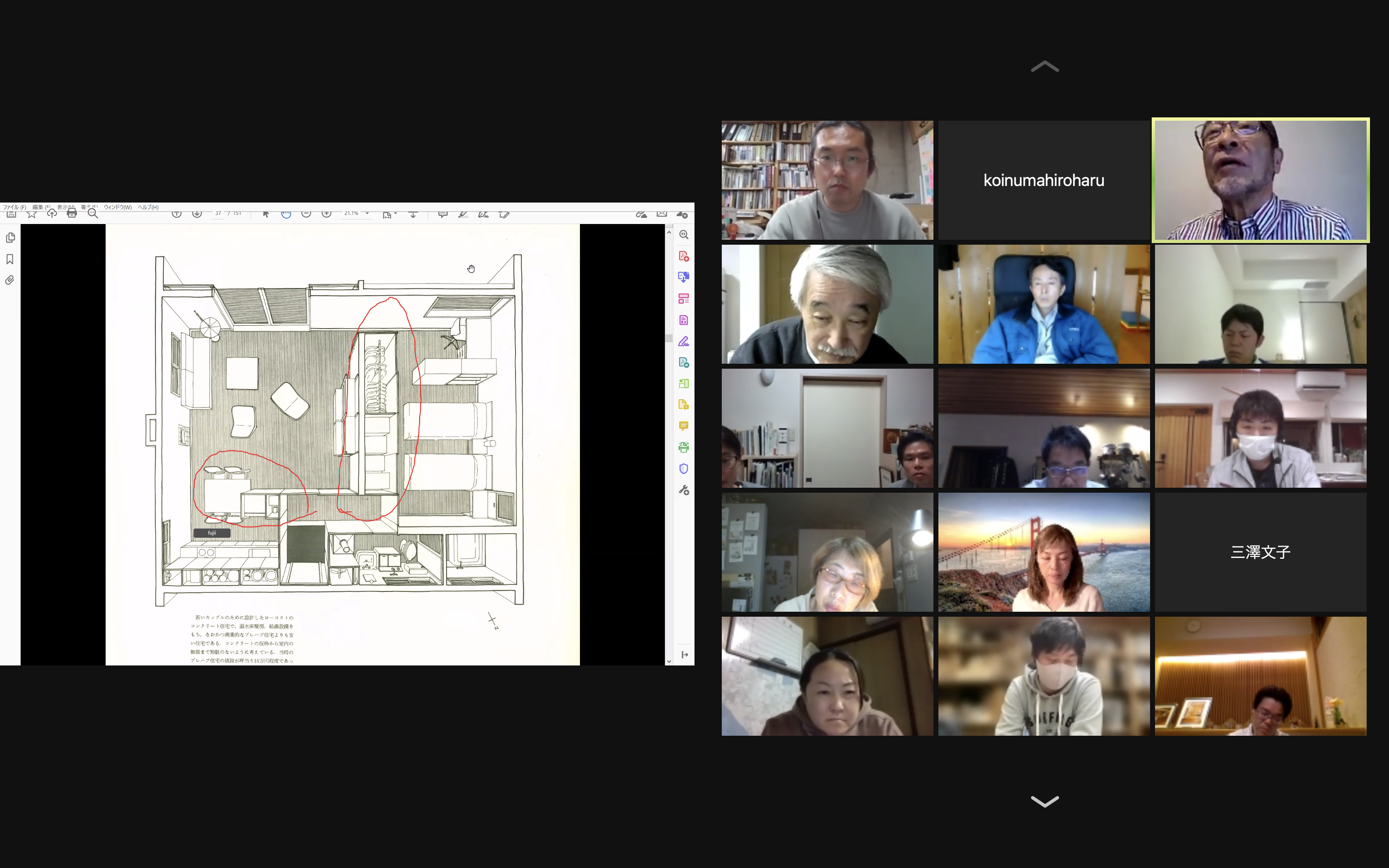

先週末、第2回多摩川建築塾が開催されました。

今回は、『田中敏溥さん』でした。

コロナのこともあり、今はZOOMでの開催なので、

ZOOM講義が苦手な田中さんからは、出て頂くたびに『これで最後ね。』と言われながら、

毎回オファーを受けてくださっているそうです。

何度聞いてもためになるお話なので、これからもぜひお願いしたいです。

今回のお話は、

”土地の特性を読み解く”

どんなお家も土地環境、景観環境、建築条件などあらゆる規制や、いいところがあります。

そういった土地の特性を読み取っていいお家を建てる。

そんなお話でした。

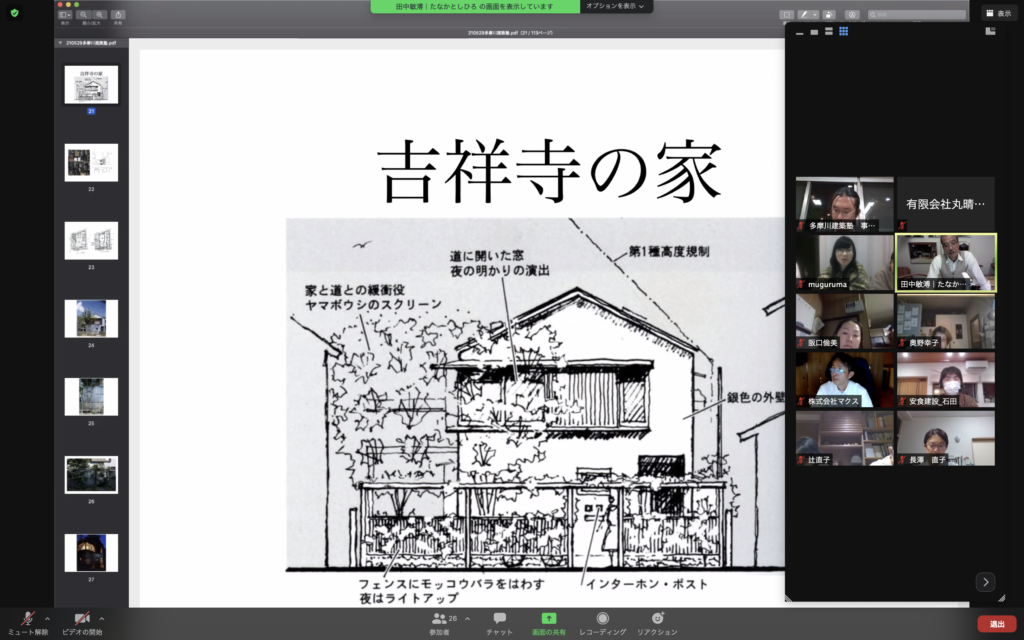

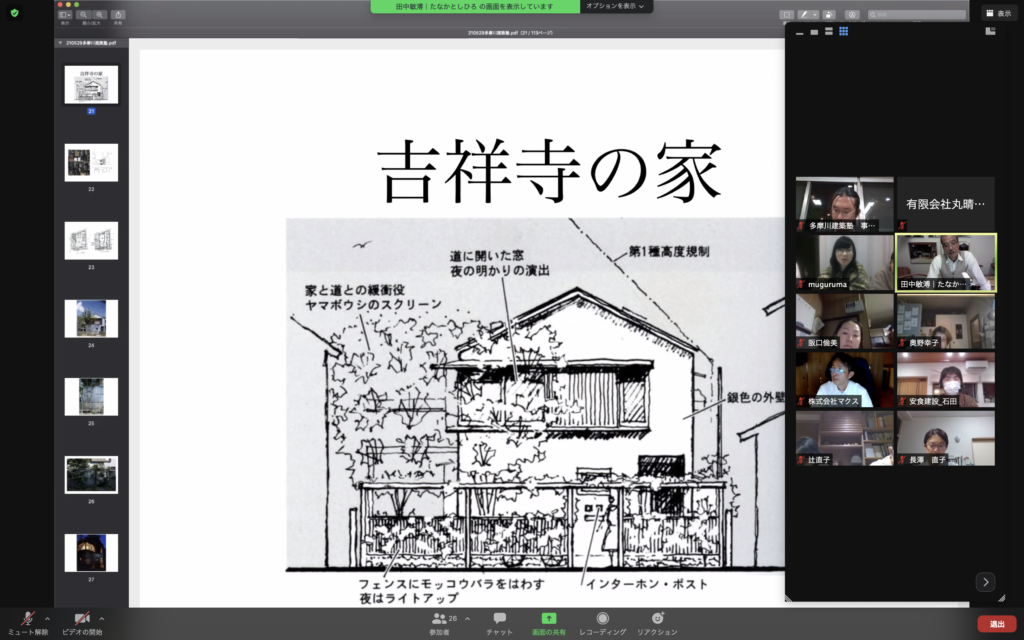

『吉祥寺の家』

この土地は、大きな桜の木が植わっていて、その桜を生かす設計を行なったそうですが、工事が始まってみて初めて桜の木を抜かないといけないという結果になり、桜のために開けた開口部をどうするか検討し、ヤマボウシを桜のボリュームに合わせるため、2本植えたそうです。

リビングから見える景色と道から見える景色。昼、夜の両方の見え方を意識して、開口部の建具は引きこめるように設計を行ない、一つの絵のように見えるようにしたそうです。

「道にやさしく」(風土社:建築家の心象風景 田中敏溥より)

都心に近い住宅地、27坪の敷地の建替計画。夫婦だけの街なかの家。

古い家には、道の境に桜の木があり、枯葉が庭と道をおおい、街に大きな緑を与えていた。

木を取り込んだ家、道にやさしく接する家をつくることを計画の基本にした。庭師に木を診断してもらったところ、危険な状態であることがわかり、やむを得ず切り倒し、代役には桜の思いをこめて、夫婦の好きなヤマボウシの大きな株立ちが選ばれた。

家族室は、道を介した視界の広がりと明るさを求めて2階に設けた。

南東の角に大きくL型に開けられた窓前には、ヤマボウシが道とのやさしい緩衝役になるよう植えられた。

春から秋にかけては緑のスクリーン、冬は日光を入れる枝のスクリーンになる。家は昼だけでなく夜の姿にも責任を持ちたいと思っている。ヤマボウシの枝葉越しに窓の明かりが暖かく見えることを願った。

道の境と外壁の間は1.2m、そこに小さなアプローチとゲート、自転車置き場をつくった。道との境には鉄と木を組み合わせた高さ2mのフェンスを設け、モッコウバラを這わせた。この家の5年後、10年後が楽しみである。

家はつくづくその家族だけのものではなく街のものであると思う。家を道にやさしくつくりたいと思っている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

田中敏溥建築設計事務所HP「吉祥寺の家」

https://www.tanakaaa.com/blank-3

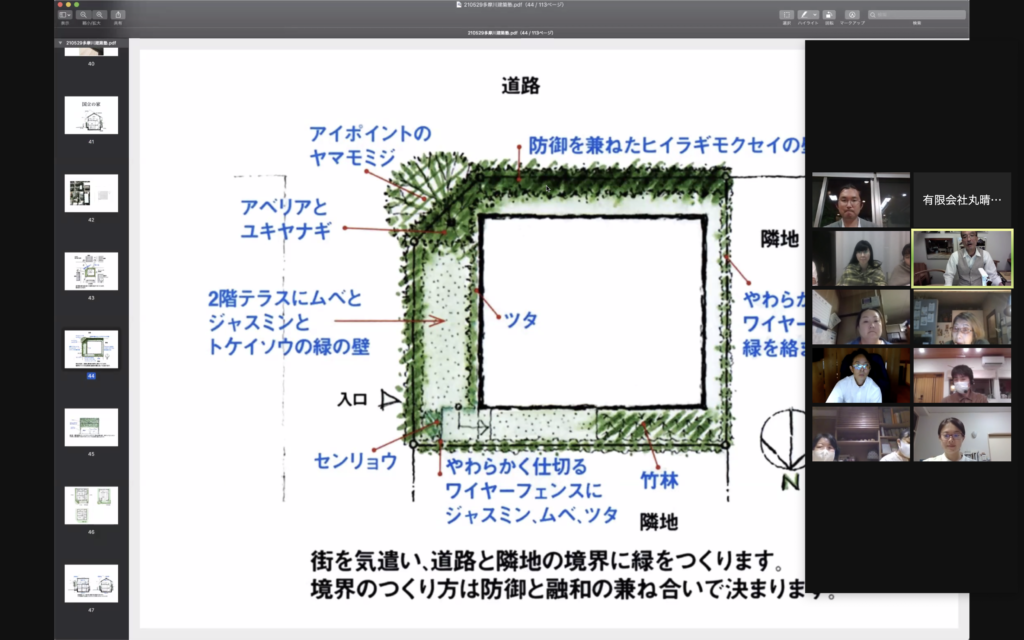

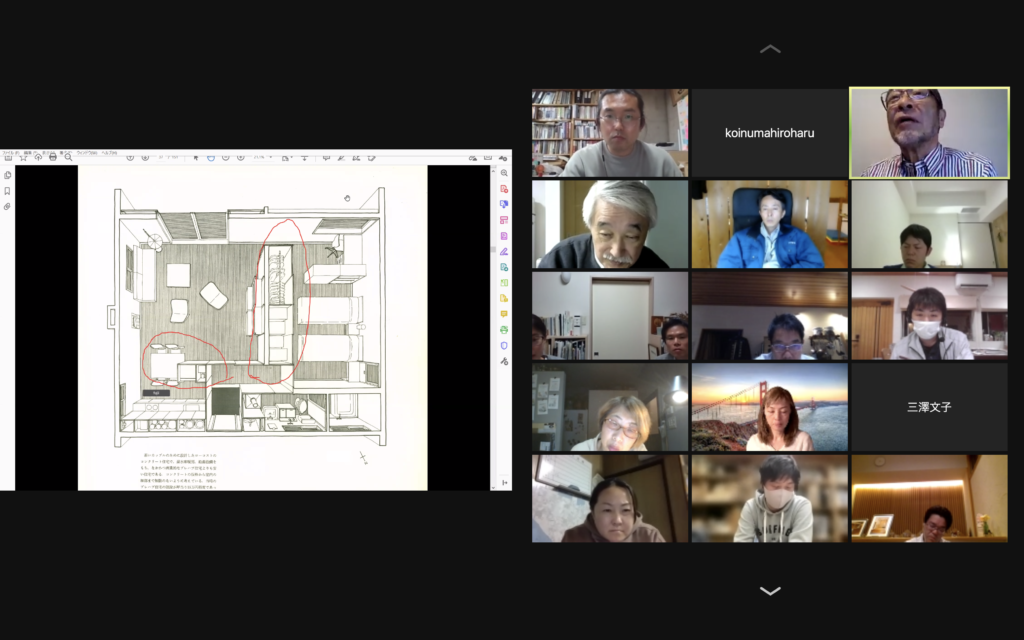

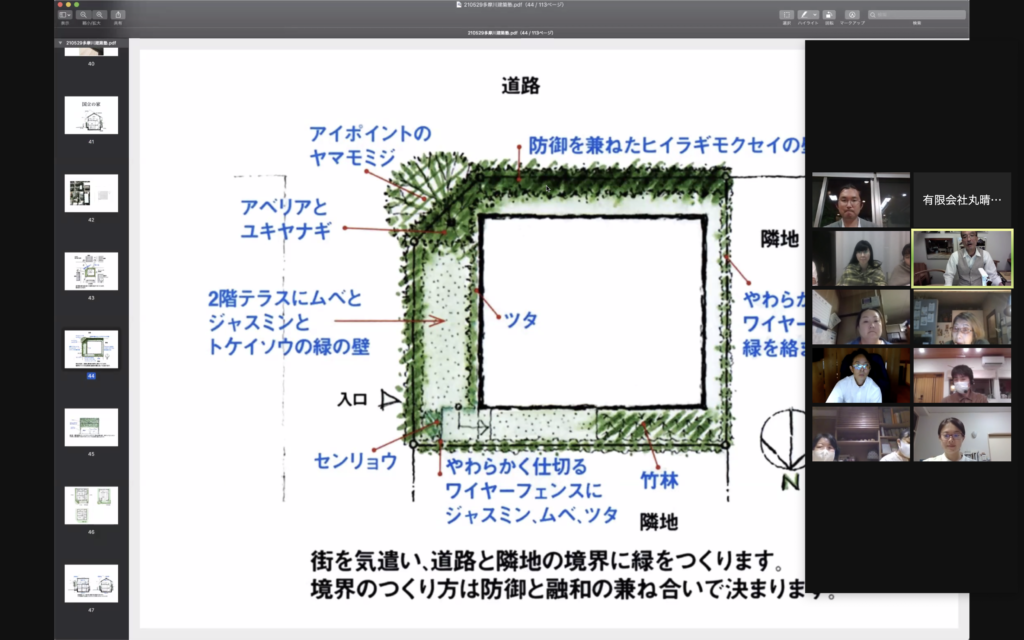

『国立の家』

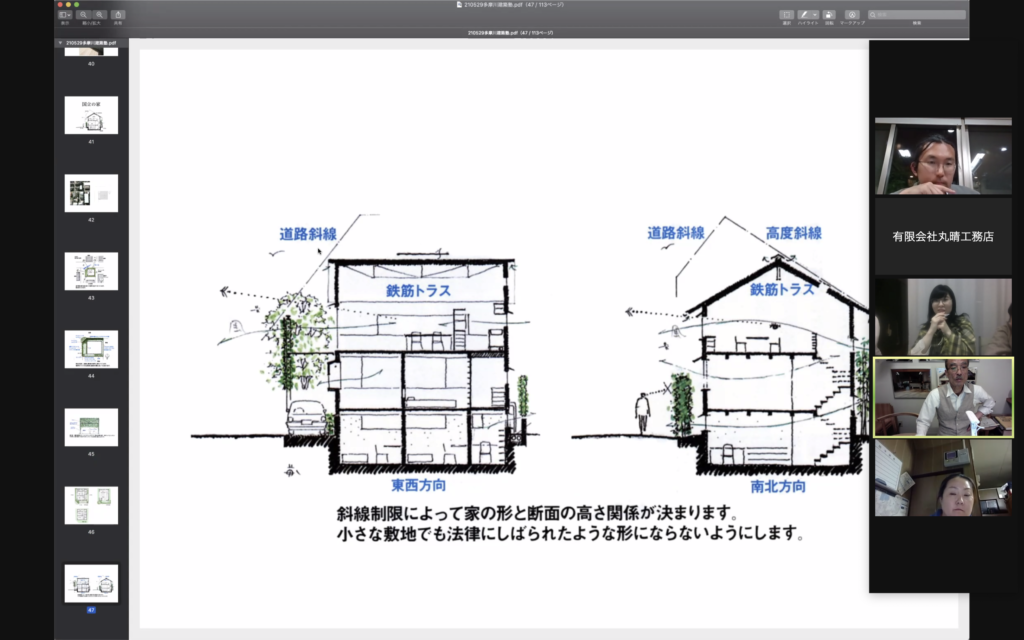

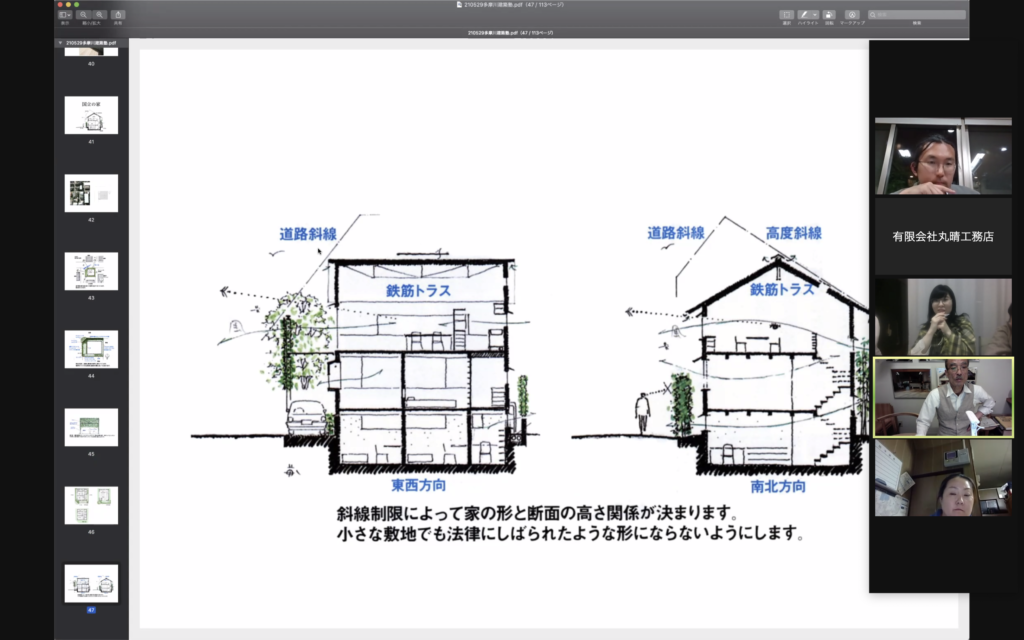

この土地は、斜線制限のある小さな敷地のため、断面空間を無駄なく使うために地下室を設け、天井高をギリギリまで下げたりと、上げ下げを繰り返して設計したそうです。また隣地と密接しており、緑を入れることが難しいため、縦に緑を入れようと、外壁と並行して、ワイヤーを張り巡らせて、そこにムベやヒイラギなどの緑を絡ませて緑の壁を作ったそうです。

「小さな敷地の大きな暮らし」(風土社:建築家の心象風景 田中敏溥より)

東京郊外の24坪弱の敷地に建つ4人家族の家。

条件は「ゆったりした家族室・独立した客室・ちょっとした書斎・十分な収納・計画された庭(緑)・近隣に配慮した家・以上を満たした経済的な家づくり」という七つ。

小さな敷地の小さな家で七つび条件に応えた家をつくることと、さらに都市型住宅の「一つの型」をつくりたいという希望があった。そのために、設計するときの心構えを二つつくった。もったいないという気持ちで設計することと、緩急をつけた設計をすること。

たとえば、与えられた断面空間を無駄なく使うために、天井高をギリギリの寸法にしたり、天井を張らなかったり。廊下、階段の動線空間や私室を小さくし、家族室をできる限り広くつくろうとしたり。

設計とは、限られた面積や各寸法、それに予算の配分作業である。小さな敷地に大きな暮らしをつくる上で重要なことは、すべてに節約することではなく、均等に分けることでもなく、大切なところに大きく配分する勇気を持つことである。

家は場所に合わせてつくる・自分の家は街のもの・敷地を無駄に使わないという三つの意識を大切にしてよく考えられた家は、街に気配りされた佇まいになり、大きな視点からも土地が有効に利用される。その家は場所を生かすことになる。

小さな敷地ほど、条件が厳しいほど、場所の特性を読み解くことに時間をかけ、家づくりに反映させ、街の景観環境を高めていくことが必要である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

田中敏溥さんという方は、

設計をする上で、常に周りの方々と街並みにもに気を配り、設計を行なっています。

それは、、、

『お隣さんは家を作ってほしいと思っていないでしょ。そもそも家を建てること自体が迷惑となるのだから、迷惑があからさまにならないようにすることが大事。どんなに自分勝手な施主さんがいても、要望をニコニコしながら聞き、お隣さんに迷惑のかからない家づくりをすることが大事。それに、貪欲にまわりの土地を取り入れて、街に責任を持って建築していくことが街づくりにつながる』そういった考えがあるから、周りや街にやさしいお家を建てることができるのだと思います。

街に住むのだから、家は街のもの。

仲良くする家をつくる。

緑を取り入れることは、街に対する愛情。

常に周りへの配慮。

これらを忘れずに設計することが、

いいお家をつくることに繋がるのだと思いました。

田中敏溥さんの絵本について書いたブログはこちら

https://www.marusei-j.co.jp/人や街が豊かになる造園や植栽をするには/

-684x1024.jpg)