おうちで仕事をする人が、5年前全体の13%程度に比べ、27%を占めるようになってきた昨今。

快適な家に住みたい。快適な家で仕事をしたい。そう思われる方も多いのではないでしょうか?

そこで、快適と言っても色々な条件が揃っての快適さなので、今回は換気について考えていこうと思います。

換気について考えてこなかった私には未知の世界で、1から調べたらこんなものもあるのかと勉強になりました。

もし、換気について知りたい。考えてみたい。という方はぜひ参考にしてみてください。

まずは、、、

換気について

部屋の中を快適にするために、とっても重要なのは換気。

どんなに高機密高断熱でも、よどんだ空気が滞留していては快適な環境とは言えません。

空気を循環させ、汚れた空気は外へだし、新鮮な空気を取り入れることを換気と呼びます。

換気の必要性

昔の日本家屋は、木や紙で作られ、隙間の多い自然換気の家でした。

しかし、昨今の建物は気密断熱があたりまえ。

空気が通る隙間もない家ばかりです。

これが、悪いのではなくむしろ良い家なのですが、その分計画的に換気を行わなければなりません。

なぜ換気を行わなければならないかというと、

空気が汚れ、汚れた空気を溜めていると、湿気やカビ、アレルゲンなどを発生させてしまうからです。

それらを、発生させないための計画的な換気を行う必要があります。

仕組みと種類

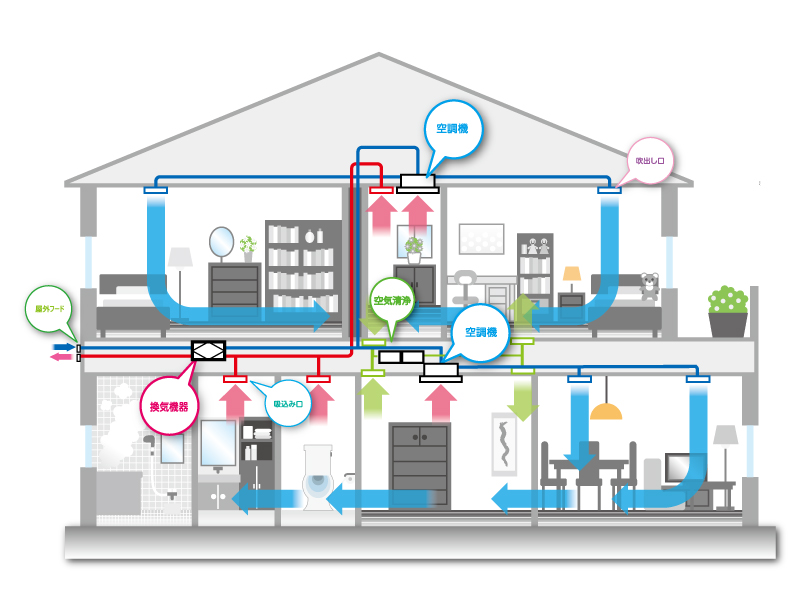

室内の空気の入れ替えを行うためには空気の入り口、出口、及び、室内の空気を動かす力が必要になります。

空気を室内に入れることを「給気」、出すことを「排気」といいます。

その出入口をそれぞれ「給気口」「排気口」といいます。室内の空気を動かすために送風機(ファン)を使用する換気は「機械換気」と呼ばれており、ファンを使わないものは「自然換気」と呼ばれます。

この機械換気と自然換気の組み合わせにより、基準法で第一種、第二種、第三種、第四種と4種類に分類されています。

その中で、住宅に主に使用されているのは第一種、第三種換気です。

ここでは、その2つの換気システムについて触れていこうと思います。

第一種換気(全館空調システム)

第一種換気は給気も排気も機械(ファン)で行います。

熱交換器の取り付けが可能で、取り付けてた場合は、給気がもつ熱で熱交換を行い排気に供給することが可能になります。

空調システムを組み込んだ全館換気・空調システムも導入することが可能です。

住宅の省エネルギー化やヒートショック低減による、健康寿命延伸高気密・高断熱住宅の普及とエアコン設備の技術的進歩を背景に全館空調システムの普及も進んでいます。

メリット

家全体の空調を管理する全館空調は、使っていない部屋の温度も同じ温度に常に一定に保つためヒートショックなど起こりにくいとされています。

熱交換で発生した 熱を利用するため省エネが見込まれます。

デメリット

他の換気方法より設備を揃える必要があり初期費用(60〜100万円)が必要となります。

また、メンテナンスが製品によっては3ヶ月に1回のフィルター掃除、2年に1度交換が必要となります。

また、ダクトの掃除を自身で行うのは難しく、依頼をすると50万円ほどかかってしまいます。

そして、全ての部屋の空調が一定となるため、個々の温度調整が難しく、寒がりの方がいれば別途対処する必要があります。

第三種換気(デマンド換気)

デマンド換気は、お部屋の空気の汚れ具合によって、給・排気口に内蔵されたセンサーが自動で換気量をコントロールします。

一定量換気という考えではなく、デマンド=換気のニーズに合わせ必要なときに必要な量を自動でコントロールすることができる換気方式です。

無駄な換気を行わないのでランニングコストが安く、熱交換換気と比べ省エネ効果も高いです。

メリット

換気量を適切に制御し、必要以上の換気をしないため、室内の熱損失を最低限に防ぎ、省エネにも貢献します。

湿気や汚れた空気を適切に排出することで、結露やカビなどを防ぎます。

冬場の換気のしすぎによる過乾燥の防止にもとても効果的です。

初期費用も全館空調に比べて低価格。

メンテナンスも自身で行うことが可能です。年1回の清掃でOK。フィルター交換は不要です。

デメリット

空調が一定ではないため、温度変化が多少あり。

まとめ

第一種換気システムもデマンド換気システムも、どちらも優れたシステムでお家の中を清潔に保つには欠かせないでしょう。

お家全体の温度を一定に保ちたい方には、第一種換気システムをお勧めします。

しかし、何十年と住む家のこと。

ずーっと続くメンテナンスや費用のこと。

それらを総合的に考えると、初期費用やラーニングコストが安く、必要な場所を必要な分だけ換気を行うことで熱ロスを減らし暖房費も省エネとなるデマンド換気システムを丸晴工務店では採用しております。

MSデマンド換気の清掃方法(YouTube)株式会社マツナガ

丸晴工務店の性能のお話”気密測定について”

https://www.marusei-j.co.jp/気密性で決まるお家の良し悪し%E3%80%82/