SDGsとは何か

SDGsとは「Sustainable Development Goals(サステイナブル・ディベロップメント・ゴールズ)」の略で、「持続可能な開発目標」という意味です。2015年9月に国際連合サミットで採択されました。2030年までに達成するべき17個の目標と、「いつまでに、何を、誰が、どのようにして取り組むか」を表した、169のターゲットから成り立っています。

「持続可能な開発目標」とは、貧困に終止符を打ち、地球を保護し、すべての人が平和と豊かさを受けられるようにすることを目指す普遍的な行動を呼びかけています。

貧困をなくそう

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

あらゆる形態の貧困の根絶は依然として、人類が直面する一つの重要課題となっています。全世界で極度の貧困の中で暮らす人の数は、1990年の19億人から、2015年の8億3600万人へと半分以下に減少しましたが、未だに多くの人が、人間の基本的ニーズを満たせないでいます。

全世界で8億人以上が今でも、1日1ドル25セント未満で暮らし、十分な食料やきれいな飲み水、衛生施設を利用できない人々が多くいます。中国やインドなどの国々では、経済の急成長によって、数百万人が貧困から抜け出しましたが、その進捗は男女間で一様ではありません。女性は雇用や教育、資産へのアクセスの不平等により、貧困状態に陥る確率が男性よりも高くなっています。

世界で極度の貧困の中で暮らす人々の80%を占める南アジアやサハラ以南アフリカなどの地域でも、大きな進捗がみられていません。気候変動や紛争、食料不安により新たな脅威が生じる中で、この割合は今後、さらに上昇すると見られています。

持続可能な開発目標(SDGs)は、私たちが開始した取り組みを完了し、2030年までにあらゆる形態の貧困に終止符を打つという大胆なコミットメントです。そのためには、脆弱な状況の中で暮らす人々に対象を絞り、基本的な資源とサービスへのアクセスを改善し、紛争や気候変動関連の災害で被災したコミュニティを支援することが必要です。

貧困の解消は、持続可能な開発のための2030アジェンダを構成する17のグローバル目標の一つです。複数の目標を同時に達成するためには、包括的なアプローチが必要不可欠です。

飢餓をゼロに

飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する

過去20年間の経済の急成長と農業生産の拡大により、栄養不良の人の割合はほぼ半減しました。かつては飢饉や飢餓に苦しんだ多くの開発途上国は、社会的最弱者層の栄養ニーズを満たせるようになっています。中央アジア、東アジア、ラテンアメリカ・カリブの各地域は、極度の飢餓撲滅に向けて大きな進捗を遂げています。

これらはいずれも、ミレニアム開発目標(MDGs)で定められた目標達成に向けた重要な成果です。しかし残念ながら、極度の貧困と栄養不良は依然として、多くの国々の発展を妨げる大きな障害となっています。2014年の時点で、主として環境破壊や干ばつ、生物多様性の損失の直接的結果として、7億9500万人が慢性的な栄養不良に陥っていると見られています。また、9000万人を超える5歳未満児が低体重です。そしてアフリカでは、今でも4人に1人が空腹のまま眠りについています。

持続可能な開発目標(SDGs)は、2030年までにあらゆる形態の飢餓と栄養不良に終止符を打ち、子どもや社会的弱者を始めとするすべての人が1年を通じて、栄養のある食料を十分に得られるようにすることを狙いとしています。そのためには、小規模農家の生活と能力を向上させ、土地や技術、市場への平等なアクセスを与えることにより、持続可能な農業規範を推進しなければなりません。また、国際協力によってインフラと技術への投資を確保し、農業生産性を改善する必要もあります。私たちは他のSDGsの目標も同時に達成することで、2030年までに飢餓に終止符を打つことができるのです。

飢餓をなくすことは、持続可能な開発のための2030アジェンダを構成する17のグローバル目標の一つです。複数の目標を同時に達成するためには、包括的なアプローチが必要不可欠です。

すべての人に健康と福祉を

あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

ミレニアム開発目標(MDGs)の策定以来、幼児死亡率の引き下げ、妊産婦の健康改善、HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病対策の分野では、歴史的な成果が得られました。1990年以来、予防可能な病気による子どもの死者は50%以上減少しています。妊産婦の死者も全世界で45%減少しました。HIV/エイズの新規感染者数も2000年から2013年にかけて30%減少したほか、620万人以上がマラリアから救われています。

この素晴らしい進捗にもかかわらず、5歳の誕生日を迎えられずに命を落とす子どもは依然として600万人を超えています。毎日、はしかや結核など、予防可能な病気で1万6000人の子どもが命を失っています。妊娠と出産によって生じる合併症で死亡する女性の数は1日数百人を数え、開発途上地域の農村部では、医療専門家の付き添いのある出産件数が全体のわずか56%に留まっています。依然としてHIVが猛威を振るうサハラ以南アフリカでは、エイズが思春期の若者世代で最大の死因となっています。

これらの死は、予防と治療、教育、予防接種キャンペーン、リプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関する健康)関連のケアやサービスを受けることによって回避することができます。持続可能な開発目標(SDGs)は、エイズ、結核、マラリアその他の感染症の蔓延を2030年までに食い止めるという、大きな誓約をしています。その狙いは、医療を完全に普及させ、すべての人が安全で効果的な医薬品とワクチンを利用できるようにすることです。ワクチンに関する研究開発への支援は、手ごろな価格の医薬品の提供とともに、目標達成のための不可欠な要素となっています。

健康と福祉の推進は、持続可能な開発のための2030アジェンダを構成する17のグローバル目標の一つです。複数の目標を同時に達成するためには、包括的なアプローチが必要不可欠です。

質の高い教育をみんなに

すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

すべての子どもに初等教育を普及するという目標の達成に向けて、2000年以降、大きな進捗が見られています。開発途上地域の就学率は2015年に91%に達し、全世界で学校に通えていない子どもの数はほぼ半減しました。識字率も劇的に改善し、学校に通う女児の数は以前よりもはるかに多くなりました。いずれも特筆すべき成果といえます。

しかしながら、開発途上地域では高い貧困率や武力紛争、その他の緊急事態といった大きな課題に直面しています。西アジアと北アフリカでは、武力紛争の長期化によって、学校に通えない子どもの割合が増えています。これは懸念すべき事態です。サハラ以南アフリカの初等教育就学率は、1990年の52%から2012年には78%へと上昇し、開発途上地域の中で最大の進捗を遂げていますが、それでもなお大きな格差が残っています。最貧層世帯の子どもは、最富裕層世帯の子どもよりも学校に通っていない率が4倍高くなっています。都市部と農村部の間にも、依然として大きな格差が残っています。

すべての人に包摂的で質の高い教育を普及させるという目標は、持続可能な開発にとって、教育が最も有効かつ効果的な手段であるということを再認識するものです。この目標は、2030年までにすべての男女が無償で初等・中等教育を修了することを目指しています。また、職業訓練の平等な機会を提供し、ジェンダーと貧富による格差を解消することで、全世界で質の高い高等教育機会を提供することも、この目標の一つの狙いです。

質の高い教育の普及は、持続可能な開発のための2030アジェンダを構成する17のグローバル目標の一つです。複数の目標を同時に達成するためには、包括的なアプローチが必要不可欠です。

ジェンダーの平等を実現しよう

ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

女性のエンパワメントとジェンダーの平等は、持続可能な開発を促進するうえで欠かせません。女性と女児に対するあらゆる形態の差別に終止符を打つことは、基本的人権であると同時に、他のすべての開発領域に対して波及効果があります。

国連開発計画(UNDP)は2000年以降、国連のパートナーやその他の国際社会とともに、ジェンダーの平等を活動の中心に据え、素晴らしい成果を達成してきました。学校に通う女児の数は15年前よりも増え、多くの地域で初等教育において男女平等を達成しました。農業以外の雇用者に女性が占める割合は、1990年の35%から、現在は41%にまで増えています。

持続可能な開発目標(SDGs)は、こうした成果を土台として、あらゆる場所で女性と女児に対する差別に終止符を打つことを狙いとしています。一部の地域では、雇用機会の不平等が未だに大きいほか、労働市場でも男女間に格差が見られます。性的な暴力や虐待、無償ケアや家事労働の不平等な分担、公の意思形成における差別は、依然として大きな障壁となっています。

リプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関する健康)関連のケアやサービスへのアクセスを確保し、土地や財産などの経済的資源に対する平等なアクセスを女性に認めることは、この目標の実現に欠かせないターゲットです。公職に就く女性の数は前例にないほど増加していますが、あらゆる地域でより多くの女性リーダーが生まれれば、ジェンダーの平等促進に向けた政策と法律制定の強化に役立つことでしょう。

ジェンダーの平等は、持続可能な開発のための2030アジェンダを構成する17のグローバル目標の一つです。複数の目標を同時に達成するためには、包括的なアプローチが必要不可欠です。

安全な水とトイレを世界中に

すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

水不足の影響は、全世界の人の40%に及んでいますが、この驚くべき数字は、気候変動の影響によって地球の気温が上昇するにつれ、さらに大きくなることが予測されています。1990年以来、新たに21億人が改善された水と衛生にアクセスできるようになりましたが、安全な飲み水の供給量減少は、世界中で深刻な問題となっています。

2011年には、41か国が水ストレスを経験しましたが、うち10か国では、再生可能な淡水が枯渇寸前となり、従来と異なる水源に頼らざるを得ない状態となっています。干ばつの多発や砂漠化は、既にこうした動向に拍車をかけています。2050年までに、4人に1人以上が慢性的な水不足の影響を受ける可能性が高いと見られています。

2030年までに、安全で手ごろな飲み水への普遍的なアクセスを確保するためには、インフラの整備に投資し、衛生施設を提供するとともに、あらゆるレベルで衛生状態の改善を促すことが必要です。水不足を緩和するためには、森林や山地、湿原、河川など、水関連の生態系の保護と回復が欠かせません。水の利用効率の改善を働きかけ、開発途上地域の水処理技術を支援するために、一層の国際協力も必要とされています。

きれいな水と衛生へのアクセスは、持続可能な開発のための2030アジェンダを構成する17のグローバル目標の一つです。複数の目標を同時に達成するためには、包括的なアプローチが必要不可欠です。

エネルギーをみんなにそしてクリーンに

すべての人に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する

1990年から2010年にかけ、新たに17億人が電力を利用できるようになりましたが、世界人口が拡大し続ける中で、安価なエネルギーに対する需要も増えることになります。化石燃料に依存し、温室効果ガスの排出量増大をもたらすグローバル経済は、私たちの気候システムに大きな変化をもたらしています。この変化は、目に見える形で世界中に影響を及ぼしています。

しかし、代替エネルギーの利用を促す新たな潮流が生まれており、2011年には、再生可能なエネルギーが全世界のエネルギー供給の20%以上を占めるようになりました。とはいえ、今でも5人に1人が電力を利用できておらず、需要が増え続ける中で、全世界で再生可能エネルギーの生産を大幅に拡大する必要が生じています。

2030年までに手ごろな電力を完全に普及させるためには、太陽光や風力、地熱などのクリーンなエネルギー源に投資しなければなりません。また、さらに幅広い技術について費用対効果の評価を導入すれば、建物や産業での電力消費量を全世界で14%削減できる可能性もあります。言い換えれば、中規模発電所約1300か所の建設が不要になるのです。すべての開発途上国でインフラを整備し、クリーンなエネルギー源を提供できる技術を改善することは、成長を促しつつも環境保全を図るうえで不可欠な目標です。

持続可能なエネルギーの確保は、持続可能な開発のための2030アジェンダを構成する17のグローバル目標の一つです。複数の目標を同時に達成するためには、包括的なアプローチが必要不可欠です。

働きがいも経済成長も

すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を推進する

2008年から2009年にかけての経済危機の影響が長引く中、極度の貧困の下で暮らす労働者の数は過去25年の間で劇的に減少しました。開発途上国では、中間層が雇用全体の34%以上を占めるようになりましたが、この割合は1991年から2015年までの間に、ほぼ3倍に増えています。

しかし、世界の経済が回復を続ける中、成長の減速や格差の拡大が見られ、雇用は労働力人口の成長に見合うペースで増加していません。国際労働機関(ILO)によると、2015年の失業者は2億400万人を超えています。

持続可能な開発目標(SDGs)は、生産性の向上と技術革新により、持続的な経済成長を促進することを狙いとしています。これを達成するためには、起業と雇用創出を促す政策の推進だけでなく、強制労働や奴隷制、人身取引を根絶するための効果的な措置を取ることも重要です。こうしたターゲットに留意しつつ、2030年までにすべての女性と男性の完全かつ生産的な雇用とディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を達成することを目標としています。

ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)は、持続可能な開発のための2030アジェンダを構成する17のグローバル目標の一つです。複数の目標を同時に達成するためには、包括的なアプローチが必要不可欠です。

産業と技術革新の基盤をつくろう

強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術革新の拡大を図る

インフラと技術革新への継続的な投資は、経済成長と開発には欠かせない要素です。世界人口の半数以上が都市部で暮らしていることから、大量輸送と再生可能なエネルギーとともに、新たな産業の成長と情報通信技術の重要性も今まで以上に増しています。

技術進歩は、新たな雇用機会の提供やエネルギー効率の改善など、経済面と環境面双方の課題の持続的な解決策を見出すうえでも重要となっています。包括的で持続可能な産業を推進し、科学的研究と技術革新に投資することはいずれも、持続可能な開発を促進するための重要な手段となります。

今でも40億人がインターネットを利用できませんが、その90%は開発途上地域に暮らしています。情報と知識への平等なアクセスを確保し、その結果として技術革新と起業を促進するためには、このデジタル格差の解消が欠かせません。

インフラと技術革新への投資は、持続可能な開発のための2030アジェンダを構成する17のグローバル目標の一つです。複数の目標を同時に達成するためには、包括的なアプローチが必要となります。

人や国の不平等をなくそう

国内および国家間の格差を是正する

世界の最富裕層の10%が全世界の所得の40%近くを占有しています。所得の不平等の高まりは、紛れもない事実です。最貧層が全世界の所得に占める割合は、わずか2%から7%にすぎません。人口規模を考慮に入れると、開発途上国では所得格差が11%拡大しました。

こうした格差拡大は、性別、人種、民族にかかわらず、最低所得者層のエンパワメントを図るとともに、すべての人の経済的包摂を推進するために、健全な政策の採用を求める行動を起こす必要があります。

所得格差は、グローバルな解決を要するグローバルな問題です。問題の解決には、金融市場・機関の規制と監視を改善し、必要性が最も大きい地域に対する開発援助と外国直接投資を促さなければなりません。安全な移住を促進し、人々の移動性を高めることも、格差拡大を食い止めるうえで重要となります。

格差の是正は、持続可能な開発のための2030アジェンダを構成する17のグローバル目標の一つです。複数の目標を同時に達成するためには、包括的なアプローチが必要不可欠です。

住み続けられるまちづくりを

都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

現在、世界人口の半分以上が都市部で暮らしています。2050年までに、都市人口は65億人と、全人口の3分の2に達する見込みです。私たちが都市空間の整備、管理方法を大きく変えない限り、持続可能な開発を達成することはできません。

開発途上地域における都市の急成長は、農村部から都市部への移住者の増加と相まって、巨大都市が台頭しました。1990年の時点で、人口1000万人以上の巨大都市は10か所にすぎませんでした。2014年までに、その数は28に増え、計4億5300万人の住民が居住しています。

極度の貧困は都市部に集中することが多いため、国も自治体も、都市部の人口増加への対応に苦慮しています。都市を安全かつ持続可能にするためには、安全で手頃な価格の住宅へのアクセスを確保し、スラム地区の改善を図らなければなりません。また、公共交通機関に投資し、緑地を整備するとともに、参加型で包摂的な方法で都市計画や管理を改善することも必要です。

持続可能な都市は、持続可能な開発のための2030アジェンダを構成する17のグローバル目標の一つです。複数の目標を同時に達成するためには、包括的なアプローチが必要不可欠です。

つくる責任つかう責任

持続可能な消費と生産のパターンを確保する

経済成長と持続可能な開発を達成するためには、私たちが商品や資源を生産、消費する方法を変えることで、エコロジカル・フットプリント(人間活動が環境に与える負荷を、資源の再生産および廃棄物の浄化に必要な面積として示した数値)を早急に削減することが必要です。全世界で最も多くの水が用いられているのは農業で、灌漑だけで人間が使用する淡水全体の70%近くを占めています。

私たちが共有する天然資源の効率的管理と、有害廃棄物や汚染物の処理方法の改善は、この目標達成に向けた重要な課題です。産業や企業、消費者に廃棄物の発生防止と再利用を促すことも、同じく重要であるほか、開発途上国が2030年までに、より持続可能な消費パターンへと移行できるよう支援する必要もあります。

世界人口の大部分は未だに、基本的ニーズを満たす充足できる資源さえ消費していません。小売店と消費者による1人当たり食品廃棄量を全世界で半減させることも、より効率的な生産とサプライチェーン(原料の段階から製品やサービスが消費者の手に届くまでの行程)を構築する上で重要です。それは食料の安定確保に役立つだけでなく、より効率的な資源の利用を行う経済への移行も促すからです。

責任ある生産と消費は、持続可能な開発のための2030アジェンダを構成する17のグローバル目標の一つです。複数の目標を同時に達成するためには、包括的なアプローチが必要不可欠です。

気候変動に具体的な対策を

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

気候変動の深刻な影響を目の当たりにしていない国はありません。温室効果ガス排出量は増加の一途をたどり、現在では1990年と比較して50%以上増えています。しかも、地球温暖化は私たちの気候システムに長期的な変化を及ぼしており、私たちが今すぐ対策を講じなければ、取り返しのつかない結果となる可能性があります。

地震や津波、台風、洪水による被害額は年平均で数千億ドルに上り、災害リスク管理への投資だけでも、毎年60億ドルの投資が必要となっています。この目標は、開発途上国の需要に取り組み、気候関連の災害の軽減に役立てるため、2020年までに年間1000億ドルの投資をすることを狙いとしています。

内陸国や島嶼国など、影響を受けやすい地域の強靭性と適応能力を強化する一方で、意識を高め、国の政策や戦略に気候対策を盛り込む取り組みも必要です。政治的な意志と幅広い技術を活用すれば、地球の平均気温上昇を産業革命以前の水準から2℃以内に抑えることができます。そのためには、早急に団結して行動を起こす必要があります。

気候変動への緊急対応は、持続可能な開発のための2030アジェンダを構成する17のグローバル目標の一つです。複数の目標を同時に達成するためには、包括的なアプローチが必要不可欠です。

海の豊かさを守ろう

海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する

世界の海洋はその水温、化学的性質、海流および生物を通じて、地球を人類が住める場所にするシステムを構築しています。この極めて重要な資源をどう管理するかは、人類全体にとって、そして気候変動の影響への対策にとって、本質的な課題となっています。

30億人以上が、海洋と沿岸の生物多様性を頼りに生計を立てています。しかし、今日では世界の漁業資源の30%が乱獲され、持続可能な漁獲を維持するための水準を大きく下回っています。

海洋はまた、人間が作り出す二酸化炭素の約30%を吸収し、産業革命以来、海洋酸性化は26%進んでいます。陸上からの排出が主原因である海洋汚染は危険な水準に達し、海洋1平方キロメートル当たり平均で1万3000個のプラスチックごみが見つかっています。

持続可能な開発目標(SDGs)は、海洋と沿岸の生態系を持続可能な形で管理し、陸上活動に由来する汚染から守ると共に、海洋酸性化の影響に取り組んでいます。国際法を通じて、海洋資源の保全と持続可能な利用を強化することも、私たちの海洋が直面する課題の解決に役立ちます。

海洋資源の保全は、持続可能な開発のための2030アジェンダを構成する17のグローバル目標の一つです。複数の目標を同時に達成するためには、包括的なアプローチが必要不可欠です。

陸の豊かさも守ろう

陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

人間の生命と生活は海洋だけでなく、陸地にも支えられています。植物は人間の食料の80%を提供しています、また、私たちは重要な経済資源、そして開発の手段として、農業に依存しています。森林は地表の30%を占め、数百万の生物種にとって必須の生息地や、きれいな空気と水の重要な供給源を提供するだけでなく、気候変動への対処においても不可欠な役割を担っています。

現在、地球はかつてない土地の劣化に直面し、耕作地の損失は歴史上のペースと比べて30倍から35倍で進んでいます。干ばつや砂漠化も年々、深刻化し、全世界で1200万ヘクタールの農地が消失し、貧しいコミュニティに影響が及んでいます。確認されている8300の動物種のうち、8%は絶滅し、22%が絶滅の危険にさらされています。

持続可能な開発目標(SDGs)は、森林や湿地、乾燥地、産地などの陸上生態系を保全し、2020年までにその利用回復を狙いとしています。森林の持続可能な管理を推進し、砂漠化を食い止めることも、気候変動の影響の緩和に欠かせません。地球上の共通遺産の一部である自然の生息地と生物多様性の損失を軽減するためには、今すぐ対策を講じなければなりません。

森林その他生態系の保全は、持続可能な開発のための2030アジェンダを構成する17のグローバル目標の一つです。複数の目標を同時に達成するためには、包括的なアプローチが必要不可欠です。

平和と公正をすべての人に

持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する

平和、安定、人権、そして法の支配に基づく効果的なガバナンスは、持続可能な開発の実現に向けた重要な手段です。私たちは亀裂が深まる世界に暮らしています。平和と安全、繁栄が持続している地域もあれば、紛争と暴力という無限の悪循環に陥っていると見られる地域もあります。これは決して仕方のないことではなく、取り組みが必要な問題です。

激しい武力紛争と情勢不安の高まりは、国の開発に破壊的な影響を及ぼし、経済成長を損なうだけでなく、コミュニティ間にしばしば数世代にも渡る長期的対立をもたらします。紛争のほか、法の支配がない場所では、性暴力、犯罪、搾取、拷問も蔓延しているため、各国は最も大きなリスクにさらされた人々を保護する措置を講じなければなりません。

持続可能な開発目標(SDGs)は、あらゆる形態の暴力を大幅に削減するとともに、政府やコミュニティと協力し、紛争と情勢不安を恒久的に解決することをねらいとしています。法の支配を強化し、人権を推進することは、違法な兵器の流通を削減し、グローバル・ガバナンス機構への開発途上国の参加を強化することとともに、目標実現のプロセスにカギを握る要素となります。

平和と正義の推進は、持続可能な開発のための2030アジェンダを構成する17のグローバル目標の一つです。複数の目標を同時に達成するためには、包括的なアプローチが必要不可欠です。

パートナーシップで目標を達成しよう

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

持続可能な開発目標(SDGs)は、グローバルなパートナーシップと協力に向けた強い決意がない限り、実現できません。先進国による政府開発援助(ODA)は、2000年から2014年にかけて66%増額されましたが、紛争や自然災害による人道危機は引き続き、資金と援助を必要としています。成長と貿易の促進にODAを必要とする国も多くあります。

世界はかつてないほど結びつきを強めています。技術や知識へのアクセスの改善は、アイデアを共有し、技術革新を促す重要な方法です。開発途上国による債務の管理を支援する政策を調整するとともに、後発開発途上国(LDCs)向けの投資を推進することは、持続可能な成長と開発の達成に欠かせません。

持続可能な開発目標(SDGs)は、すべてのターゲット達成に向けた各国の計画を支援することにより、南北、南南協力を強化することを狙いとしています。国際貿易を推進し、開発途上国の輸出増大を支援することは、公正かつ開放的で、すべての人々に利益をもたらす、ルールに基づく公平な普遍的取引システムの実現に欠かせない要素です。

グローバルな連帯の強化は、持続可能な開発のための2030アジェンダを構成する17のグローバル目標の一つです。複数の目標を同時に達成するためには、包括的なアプローチが必要不可欠です。

国連開発企画(UNDP)

https://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sustainable-development-goals.html

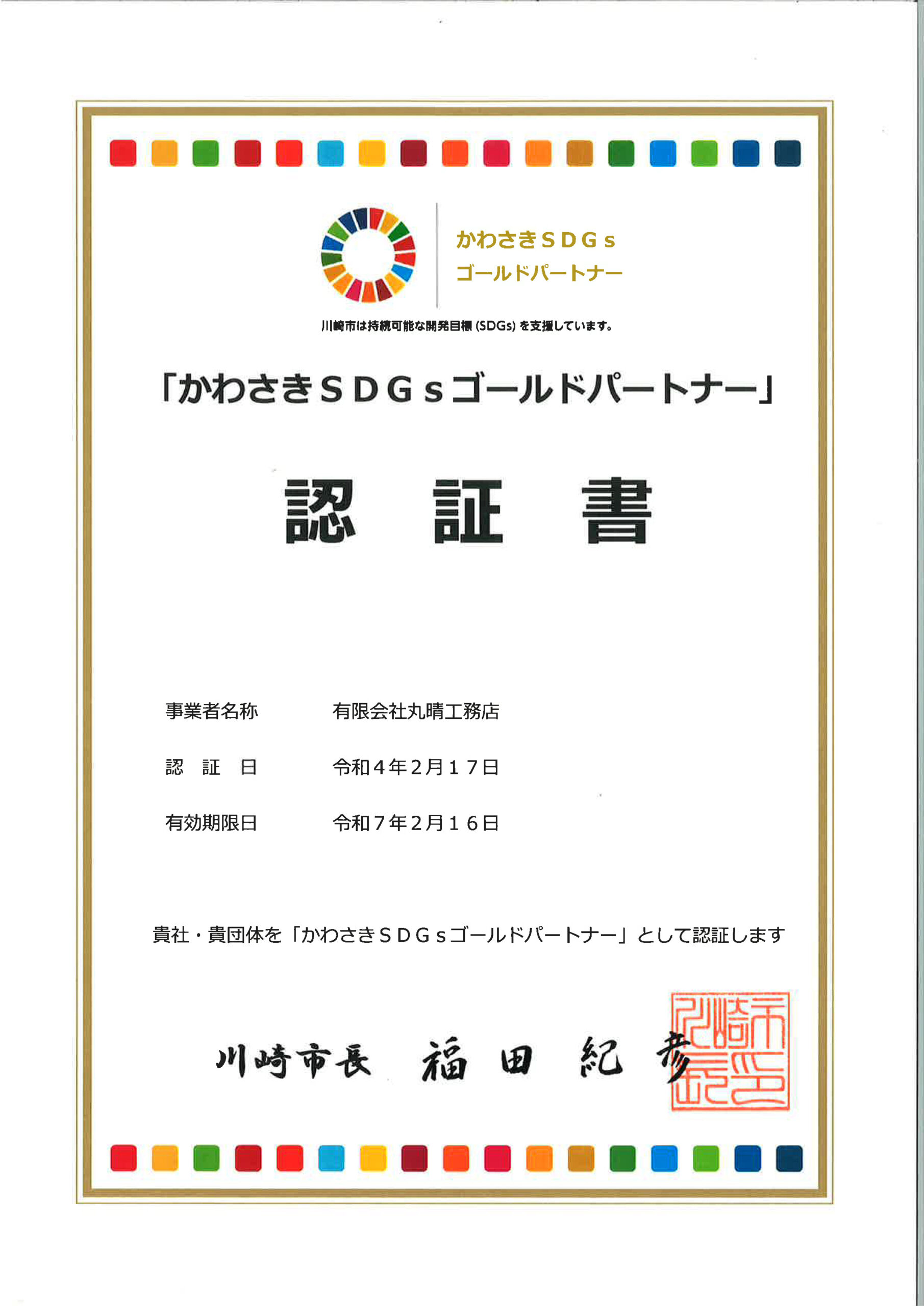

丸晴工務店のSDGs

エネルギー・資源・廃棄物などの面で十分に配慮し、断熱材に環境に優しいセルローズファイバーを採用し、主に国産材を使うことで林業が活性化し、森を育てることに貢献しています。2030年に向け、より製材所との関係を強化し、国産材が有効活用できるように住宅構造システムを考えていくことを目標としています。

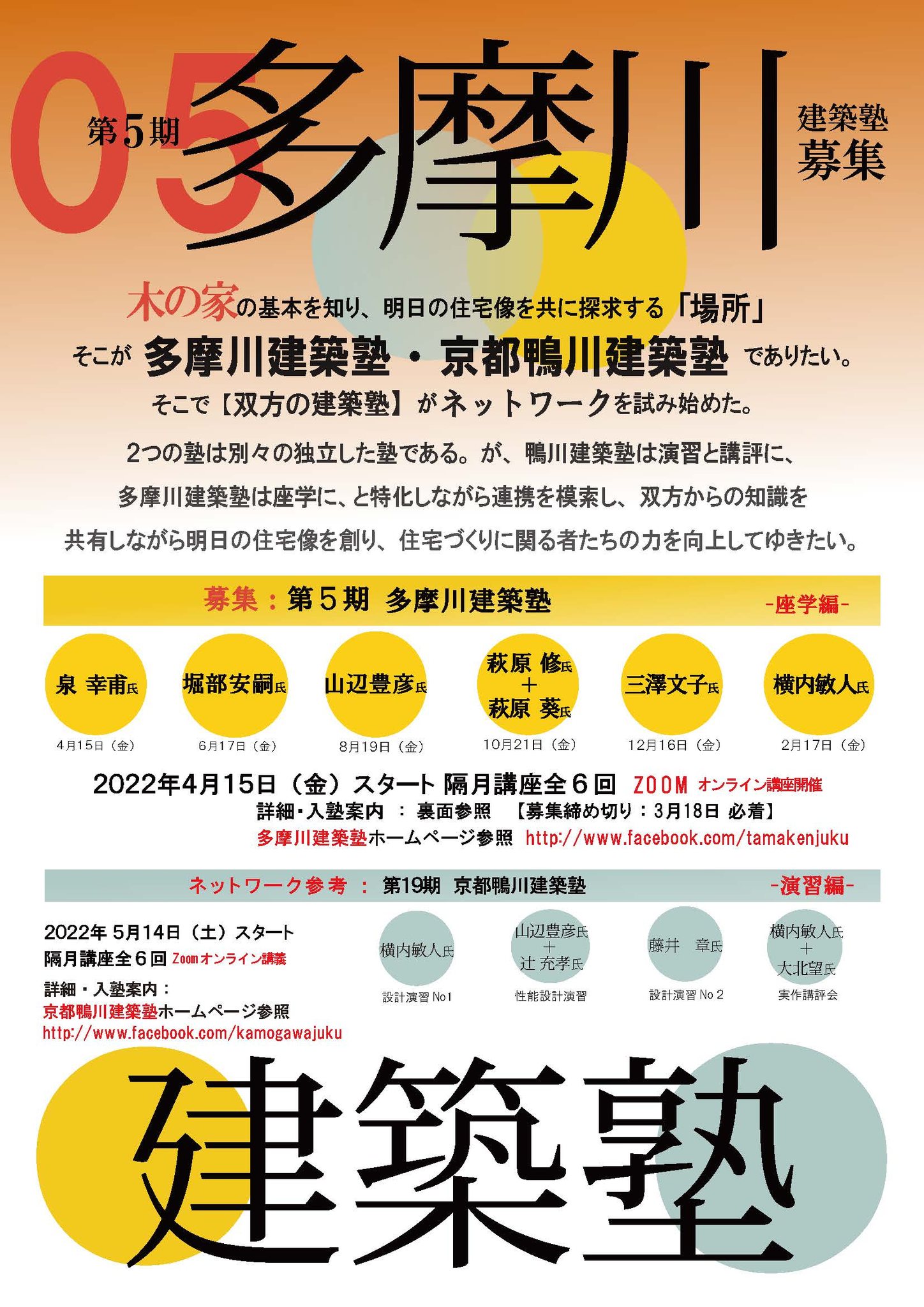

自社大工の採用と育成をし、宮大工の高い技術の継承をしています。

2030年に向けた目標としては、大工の増加を目指し多くの方に人にも自然にも優しい住宅の提供を目指します。

構造的な部分の勉強会にも積極的に参加し、安心で安全な住まいの提供、

耐震等級3を標準とした地震に強い住まいの提供をしています。

丸晴工務店が出来ることを小さなことから大きなことまで幅広くGOLEに向けて進めていきます。

少しでも世界のために、そして地域のためになることを願います。

これらの活動に参加することで、多くの方への意識付けや賛同を頂ければ幸いです。