本日は、丸晴工務店の営業最終日。

1年間お世話になった作業場やトラック、資材トラックなどを洗います。

来年また良い仕事ができるように。

また、お客様に喜んで頂けるように。

ありがとうの気持ちを込めて。

また、来年もよろしくお願い致します。

本日は、丸晴工務店の営業最終日。

1年間お世話になった作業場やトラック、資材トラックなどを洗います。

来年また良い仕事ができるように。

また、お客様に喜んで頂けるように。

ありがとうの気持ちを込めて。

また、来年もよろしくお願い致します。

日本の木造建築は、古くから無垢の木材を用いて建築が行われてきました。

一昔前から、木材の加工技術の向上により、接着剤で木材同士をつなぎ合わせた集成材を中心に木造住宅が建てられています。

しかし、接着剤に含有される化学物質が原因となりシックハウス症候群が誘発されることが多くなり問題視されるようになりました。

このことから現代では、住人にも環境にもやさしい無垢材が注目されています。

今回はそんな無垢材の中でも人気なナラについて紹介していこうと思います。

目次

ナラ(楢)ミズナラ(水楢): ブナ科コナラ属

学名Quercus crispula

「ナラ」とは、日本では古くから木造建築で使用されてきた、品と重厚感のある木材です。

日本ではナラというと主に国産、ロシア産のミズナラから採れた木材をナラ材と呼びます。

寒いロシアで育ったナラは目が詰まっていて良質な木材となります。

一方、ヨーロッパ等で採れるナラの仲間にオーク材がありますが、ナラとオークは見た目はほとんど変わりません。

しかし、細かく見ると少し違います。

先ほども述べたように、ロシアのほうが厳しい環境で育っている分目が細かくなりナラに比べるとオークは目が少し粗くなります(個体差、地域によって違う)

落葉広葉樹であり、高い強度と耐水性を評価されています。用途としては、主に家具、床材、ウィスキーの樽、化粧合板として使用されます。

また、ナラは木目(虎斑)がきれいなことも知られています。

丸太の中心部を通らずに切断したときにできる木目のことです。山形であったり、さまざまな曲線の木目になります。

1本の木から切り出せる量が多いので、価格は安いです。

丸太の中心付近を切り出したときにできる木目のことです。直線的な美しい木目が特徴的です。

ただ、柾目の場合は切り出せる位置が決まっているので量産することができず、価格は高くなります。

柾目を切り出す際、木目に虎の毛のような美しい模様が現れることがあります。なかなか手に入れることができないため、虎斑は非常に高価です。

広葉樹として知られているナラですが、広葉樹の特徴通り重厚で硬く、密度も高いため耐久性が高く床材として適している素材です。

また、耐水性も高く、耐久性の高さはもちろん木材の表面に傷がつきにくいことも床材に適しているといえます。

耐水性が高いことからナラ等はウィスキーを貯蔵する樽の材料として使われています。

樽を作るために使われるナラですが、鉄は10~30年しか持ちませんが、ナラは10~100年持つといわれています。

調湿作用のアルバイト無垢材は、湿度によって伸び縮みします。

この収縮の幅が広ければ反りや変形などを起こしやすいでしょう。

しかし、ナラ材の場合はその他の木材に比べると収縮する幅が少ない為割れや反りなど木材が狂うリスクが低い事が言えます。

広葉樹であるナラは幹が直線でなく良質な木材を確保しにくい。

ナラの最大の欠点は腐朽菌に犯され赤茶色に変色することです。

立木状態で大きな木ほど変色菌犯されやすく、白色に輝いて見える健全な良材は、非常に少なく貴重です。

また、日本の木材業界ではロシアのナラ材の評価が高い。

そのためロシア産のナラ材が多く使われてきました。

しかし、関税が高くなったり、ワシントン条約の認定を受けたりとロシアがナラやタモの輸出を制限するようになりました。

その為、日本国内でナラ材の供給量が少なくなり価格が高騰しています。

これはナラ材というより、主に無垢材に言えることなのですが、無垢材はメンテナンスや手入れが必要になってきます。

専用のオイルや塗布や水拭きなど、床材として使用するのであれば、床全体に手入れを行う必要があるため、他と比べると手間がかかってしまいます。

無垢だから割れや反のリスクがある

無垢材は、気温や湿度によっては伸縮を繰り返し、やがて割れや反りといった変形が起こる可能性があります。

その中でもナラは伸縮の割合が少ない木材になりますが、やはり伸縮は行うため、割れや反りのリスクがあると言えます。

一般的に、無垢材と言えばメンテナンスなどがあり取り扱いが難しく、繊細なイメージがありますが、ナラは無垢材でありながらも、優れた耐久性と高い耐水性を持ったタフな素材です。

また、木材の収縮が少ないため割れ、反り、と言った狂いが少ないため家具などの素材としても適していると言えるでしょう。

以上のことから「ナラ」は木造建築の床材や家具等で使われているのでしょう。

参考文献:木材大事典200(誠文堂新光社)、日本の原点シリーズ 木の文化(新建新聞社)

丸晴のYouTubeはこちら

平素より丸晴工務店をご愛願いただき、ありがとうございます。

さて、誠に勝手ながら、下記の日程において、

弊社事務所及びモデルハウスを年末年始休業とさせていただきます。

【休業日】

2021年12月29日(水)~2022年1月7日(金)

ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

2020年1月8日(土)からは、通常通りの業務とさせて頂きます。

本年も色々とお世話になりました。

来年もどうぞよろしくお願い致します。

有限会社 丸晴工務店

【施工事例】丸晴工務店 https://www.marusei-j.co.jp/work-list/

【インスタグラム】丸晴工務店 https://www.instagram.com/marusei_koumuten/

【YouTube】丸晴工務店 https://www.youtube.com/channel/UCrm9-1wp-Or-9W7frbym86Q

ダイニングのペンダントライトってどの位置に付けたらいいの?

どんな付け方が一番いいのか教えて欲しいという方のために。

今回、照明デザイナーの方にもお伺いし、おすすめのペンダントライトの付け方について書いていこうと思います。

目次

照明が空間に与える影響は夜だけでなく、日中は器具自体がインテリアを彩る存在となります。

ダイニングテーブルの上にペンダントライトを吊るすとアイキャッチとなるほか空間に中心性を与え、ダウンライトだけの空間に比べて重心の低い落ち着きを感じさせることができます。

また、ダイニングテーブルは食事をする場所のため、料理が並ぶテーブルや人の顔を照らす明かりが必要です。

ただし、高い位置にペンダントライトがあると、中の光源が見えてしまうため高さに気をつける必要があります。

ペンダントライトを吊るす基本的な高さは、テーブルの天板から600〜700㎜。

テーブル自体の基本的な高さが640〜720㎜であるため、床から1200〜1400㎜が良いとされています。

その他にも、明かりによる統一感をもたせるために、食事をするときにはキッチンの照明の光量を抑えたり、部分的に消すなどしてダイニングの明かりとなじませることも。そのためには、空間ごとに照明のスイッチの回路を分け、それぞれ調光機能を備えておくと良いでしょう。

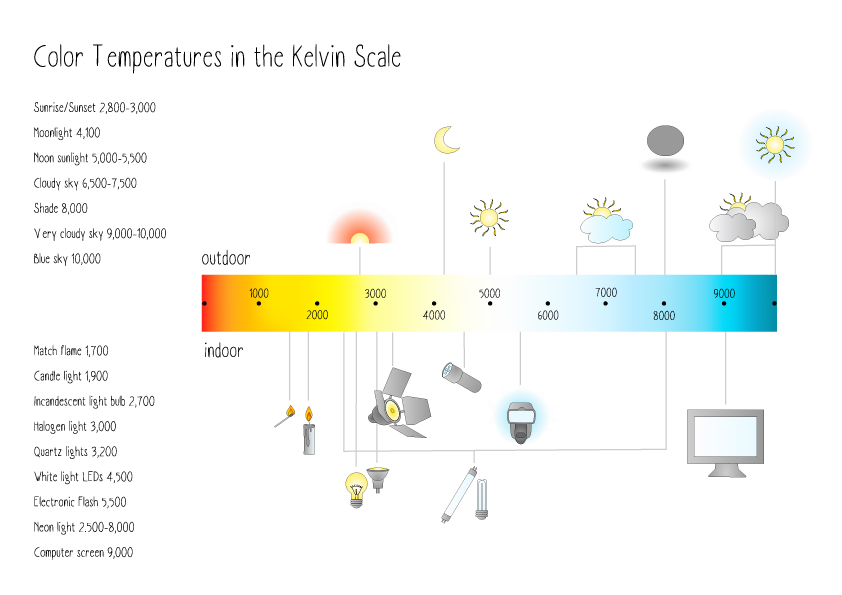

また、特に重要なのが光源の色温度。色温度が2700K(ケルビン)程度の「電球色」の光でそろえると、統一感と心地よさが生まれます。

色温度については、以下に詳しくお話ししていきます。

まずは、「JIS(日本産業規格)照明基準総則」によると、ダイニングで食事をするときの照度は300lx(ルクス)が目安だと定められています。しかし、キッチンで作業をするときと同等の明るさであるため、人によっては明るすぎると感じるでしょう。また厨房と客席が分かれた雰囲気のあるレストランでは、100lx以下のところも多いようです。

光は暗い場所を照らす役割がありますが、単に「明るい」「暗い」だけでは扱えないところにその奥深さがあります。

光には色があり、照明はその色を色温度(K)で表し、日中の太陽光のように白っぽい明かり(高い色温度)は作業に適する一方、夕陽やキャンドルの炎などの赤みを帯びた明かり(低い色温度)はくつろぎをもたらします。

そのため、色温度は空間の雰囲気や人の気分を大きく左右する要素と言えます。

住まいでは、安らぎや心地よさが求められるので、色温度の低い電球色(2700K前後)の光源が主流となっています。

光を当てたときの色の見え方(再現性)のことを演色性(Ra)と言います。

日中の太陽光をRa100とし、Raの数値が高いほど、ものの色の再現性が高い(演色性が高い)明かりとなります。

JISの照明基準総則では、ダイニングキッチンの演色性はRa80以上、最近ではRa90以上の高演色LEDの使用を推奨しています。

LEDは、以前に比べて演色性が高くなったうえ、2400Kや2200Kなどの色温度の低い器具や生活シーンによって調色できる器具が登場するなど、格段に進化してきています。

今後は単に省エネ・長寿命だけで照明を選ぶのではなく、色温度や演色性といった質も考慮し、照明によって暮らしの質も向上させたいですね。

ダイニングにおいて優先したいことの一つは、料理が美味しく見えることでしょう。

一般的には、色温度が低く、演色性が高いと「おいしそう」と感じると言われています。

しかし、色や明るさといった明かりの好みは人それぞれ。

好みに合った色や明るさを見つけ、それが、ダイニングテーブルに吊るしたときのダイニングテーブルとの大きさのバランス、高さのバランス、部屋全体のバランスも見ながら検討していきたいですね。

参考資料:Im home no.115

(フレイム) https://www.flame-product.com

(フレイム) https://www.flame-product.com

その他家具などのブログはこちら

今週はじめ、狛江市で建前がありました。

朝から天気も良く、空気の澄んだ日でした。

昨年の11月12日にお問い合わせ頂いてから約1年。

初めの頃は、どんなふうに家を建てられるのか不安でいっぱいだったと思います。

事務所に何度も来ていただき、モデルハウスもご覧になって、

自分たちの思い描いた家。

それが、建築士と幾重にも話すことで輪郭が見えて

少しずつ形になってきたのではないでしょうか?

先日の上棟の様子です。

棟梁の白井大工です。

丸晴工務店は、担当大工制なので刻みから上棟、引き渡し後のメンテナンスや修理も行います。

上棟前に丸晴では恒例の刻んだ桁や梁に記念の墨手形を行います。

その時に、初めて大工と顔合わせを行い色々と建てる時の説明や質問があればお答えしたりします。

その様子はこちら。https://youtu.be/2LF91hfnwaY

現場の近くでは、お子さまたちが楽しそうに遊んでいたり、クレーン車大きいねーと見上げていたり。

カメラを構えると素敵なポーズもとってくれました。

こんなにも可愛らしいお子さまたちだから、いつか大きくなって建て替えをした時に

桁にある自分たちの小さな墨手形を見て感動してくれるじゃないかと思います。

そして、日も落ちて上棟式も終わりました。

お家の形が出来上がりましたが、まだまだ『住まい』にするために、これからも家づくりは続きます。

そして、家づくりは住んでからもずっと続いていきます。

住まい手さんの愛情のかけかたで、木の風合いも変わってくるでしょうし、古くなるごとに美しく変化していくことでしょう。

まずは、完成を楽しみに。

そして、その後10年後20年後を楽しみにしております。

その他のお家の上棟風景YouTubeはこちら

その他のお家の上棟風景ブログはこちら

今回、多摩川建築塾のみなさんと、あの田中敏溥さんのご自宅を拝見させて頂きに行きました。

憧れの建築家『田中敏溥さん』のご自宅が見学できるとのことで、

みなさんとてもワクワクしたような面持ちでした。

京都や愛知からわざわざ来たという設計士さんもおり、田中敏溥さんという方がどれだけのすごい方なのか受け取れます。

以前書いたブログ:

◉田中敏溥さんが書いた絵本について「人や街が豊かになる造園や植栽をするには」

https://www.marusei-j.co.jp/人や街が豊かになる造園や植栽をするには/

◉多摩川建築塾にてお話しされた「土地の特性を読み解く」

https://www.marusei-j.co.jp/第2回多摩川建築塾『田中敏溥さん』/

1944年新潟県村上市に生まれ、4歳から12歳までを母方のご実家、瀬波の造り酒屋で家族と離れて過ごしました。

その後、中学2年生の時に学校の授業で、家の間取りを考えるテーマが与えられ、提出したものを先生にほめられたことで建築の設計の方向に進みたいと思うようになりましたが、父親が53歳の時に他界し、建築科のある新潟工業高校への進学をあきらめて、村上高等学校をうけることになります。「建築家になる」という思いは忘れておらず、高校に入ってから設計をやるには美術だと美術部に入部します。この高校時代も買ったはずの村上の家が取り上げられてしまい、瀬波の造り酒屋にもどることになります。

高校を卒業し、建築の仕事がしたいという思いから、叔父さんの銀行への紹介も断り(実際には黙って)建築家になりたいという思いだけで東京に出て、1964年日本大学理工学部建築学科の夜間部に入学。このときに知り合った学生からの紹介で昼間は大林研究室に勤務することになります。そこで、オリンピックを控えた代々木第二体育館や東京モノレール建設の仕事を手伝うことになります。

その翌年1965年に、毎年15人しか受からないという東京藝術大学に入学、1969年東京藝術大学建築科卒業。1971年同大学院建築専攻修了します。大学院で学んだ後、環境設計・茂木研究室に入所し、茂木計一郎のもとで環境計画及び建築設計活動に従事しいよいよ建築家としての道を歩み始めます。1977年33歳で独立。田中敏溥建築設計事務所設立します。

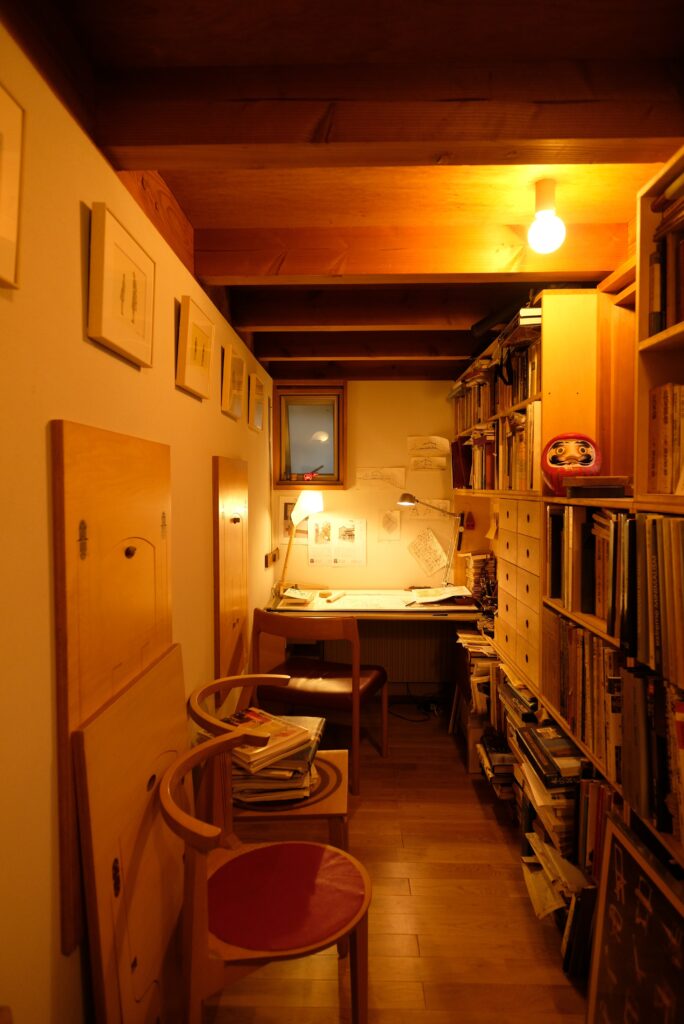

ここは「書斎コーナー」

地下はもともとコンクリート打ちっぱなしだったのを、珪藻土で塗ってもらったそうです。

このちょうどいい狭い空間は、珪藻土にすることで、さらに居心地の良い空間になっていました。

こちらは、外の下足入れ。

京都では玄関がないお家も多く、こんなふうに外の土間で靴を脱ぎ室内に入るそうで、このおうちでもそれを取り入れてありました。

外では、丸晴工務店の設計スタックの松村がひそひそ話を….

素敵な器たちです。

ちょっとした壁も少しの工夫で豊かな空間となります。

ここでも、設計スタッフの松村が気になるものを見つけたようです。

田中さんのいう「日常の暮らしが考えられていれば良い」の言葉の通りに、自邸には余計なものや余計な部分がなく、最低限の広さや高さ、最低限の余白があるように感じました。

建てられる面積が少なかったとしても、日常の暮らしが考えられていれば何の不自由もない。

『不自由なんだけど自由!自由に生きる!』

力強く、田中さんがそう言った言葉の意味が、この自邸にお邪魔させていただいてわかるような気がしました。

そして、何よりも田中敏溥さんという方の人柄が滲み出たお家でした。

街を思い家を建てる。

それも、やってますっていうんじゃなくて少しずつ少しずつ人が知らないところでやる。

そのほうがいいでしょ?と可愛らしくおっしゃってました。

なんて素敵な方なのだろうと心から思いました。

そんな人柄にも惹かれる設計士やお客さんが多いのでしょう。

お家を拝見させていただきまして、誠にありがとうございました。

自社設計のレベルを更に高めていきたいと思います。

その他の設計ブログ

一概に『木』のお家と言っても、どんな木があって、どんな特徴があるかご存知ですか?

意外と知らないことも多く、でも知ることで家を建てるときに、その場所場所にあった『木』を選ぶことができますし、一つ一つ家に使われた木々に愛着を持つことができると思います。

経年が魅力の『木』を楽しむためにも、ぜひ、これを見て一つずつ知識を広げていき、見た目や雰囲気だけでじゃなく、自分好みの木材が選べるようになってもらえたらといいなと思います。

今回は、日本人に馴染みの深い『松(マツ)』についてお話しします。

マツと呼べるのは、マツ科のマツ属だけです。

マツ科マツ属

クロマツ(黒松)、アカマツ(赤松)、トドマツ(椴松)、ヒメコマツ(姫子松)、リュウキュウマツ(琉球松)

名前に「マツ」と付かないマツ科マツ属

ポンデローサパイン、イエローパイン、ラディアタパイン、メルクシパイン、DIY店でお馴染みのホワイトパイン

その他のマツ科

カラマツ(唐松) :マツ科カラマツ属

エゾマツ(蝦夷松):マツ科トウヒ属

トドマツ(椴松) :マツ科モミ属

ベイマツ(米松) :マツ科トガサワラ属

その中でも、マツ科マツ属の『黒松』『赤松』は有名どころです。

黒松が雄松(おまつ)と呼ばれるのに対し、赤松は雌松(めまつ)と呼ばれます。

日本の代表的な風景に欠かせず、有名な松林には美保の松原、静岡の千本松原、東海道松並木、天野橋立などが挙げられます。

美保の松原

静岡の千本松原

東海道松並木

天橋立

天橋立といえば、海に細長く突き出た砂州に松を茂らせて、天下の絶景として知られています。

丹後国の風土記によれば、天橋立の長い砂州は、神が天に通うための梯子(はしご)が倒れてできたものとされています。

実際に、砂州の南側にも北側にも多くの社寺があり神仏が祀られています。このような聖域の清浄を守るために、松林を守り育てていかなければなりませんでした。地元の人々の手厚い保護がなければ、今日までこの景観は守られなかったことでしょう。

松は瑞木であり、神の依代として、老松は一本ずつに故事来歴が語り伝えられています。

日本の松でその代表の中でも、結婚式でうたわれる謡曲『高砂』は、藩州高砂の浜で老夫婦(実は松の精)に会い、めでたい松の話を聞くというもの。この話もあって、赤松と黒松の相生(二本の松の枝がついたり幹が寄り添ったりしているもの)の松が夫婦和合と長寿を表す、最高にめでたいものとされるようになりました。

また、他にもお祝いするおめでたい詞句には、

松竹梅=三つとも寒さに耐えるところから、歳寒の三友とよび、めでたいものとして慶事に使われる。

松の内=正月を祝う期間。松飾りを飾っておく間

松飾り・門松=正月に門前や軒先などに飾り立てる松(年神様をお迎えする準備が整いました。というお知らせの意味)

松の間=宮殿の中央に位置し、重要な儀式が行われる「正殿(せいでん)」の中でも最も格式が高い部屋です。江戸城中の外様(とざま)大名の詰め所で、大廊下とのしきりの襖(ふすま)に、狩野探幽の筆による松の絵が描かれていたことでこう呼ばれた。

こうした言葉から、格式高い木であるとされてきたことがわかります。

マツを用材として使用され始めたのは、製材用具が開発されてからで比較的近年と考えられています。

鉄製の製材用具が少ない時代は、ノコギリではなく楔(くさび)を打ち、木を割って板を作っていたので、割れにくい松は広葉樹と同様に敬遠されたのでしょう。

しかし、耐水性の高さゆえ、湿気のある場所でも土木用材として使われてきました。

皇居の堀の石垣の基礎にもマツ材が使われています。また、水車もみんなマツで作られてきました。

比較的比重が重く強度に優れているマツは、重構造材に多く使われ、ヤニと曲がりのために柱にはあまり使われませんが、丸太梁は特徴を生かした日本独自の使い方です。

木目は濃淡のコントラストが美しく床の間などにも意匠的に使われます。特に、茶室や数寄屋の床柱として皮付きの赤松丸太は人気があり、落とし掛けや天井の棹縁(さおぶち)などにも使われます。

|

【樹名】 |

クロマツ |

|

【科名】 |

マツ科マツ属 |

|

【心材の色】 |

淡赤褐色 |

|

【辺材の色】 |

白褐色 |

| 【産地】 |

北海道を除いた日本全土 |

|

【加工性】 |

容易 |

|

【糊付接着性】 |

良好 |

|

【適応箇所】 |

耐久性に富み構造材での使用に適する |

|

【主要用途】 |

構造材、建具材 |

クロマツの樹皮は、明瞭な鱗状で大木の勇姿はまさに竜が昇天していく姿に例えられます。

そのため各所の自社仏閣で社木として大切に育てられ、かなりの大木が残っています。

松脂(まつやに)を取るのはアカマツよりもクロマツのほうが良いと言われています。

松脂は石鹸の凝固剤として需要がありました。

上手に乾燥されたクロマツ材は、脂が染み込んで特別に美しい光沢が出ます。

これは、老松(おいまつ)と呼ばれ縁甲板の最高級物とされ、老松の床の間板は最上級品で床の間の脇の地袋の前地袋にはマツを使うのが常識とされています。

クロマツは水分の多い土中で強い耐腐朽性があります。反面、湿度の高い空気中ではかなりの早さで腐食が始まります。

水中耐久性を利用して、クロマツ材は橋や港湾の杭、桁、扉、水門にも使われます。

|

【樹名】 |

アカマツ |

|

【科名】 |

マツ科マツ属 |

|

【心材の色】 |

淡白褐色 |

|

【辺材の色】 |

白褐色 |

| 【産地】 |

北海道南部〜九州 |

|

【加工性】 |

容易 |

|

【糊付接着性】 |

良好 |

|

【適応箇所】 |

耐久性に富み構造材での使用に適する |

|

【主要用途】 |

構造材、建具材 |

アカマツの最も有名な利用は、土中杭です。

水分のある土中に杭として打つと腐食しにくく、明治以降に需要の増えた鉄筋コンクリート作りのビル建設の土中土台に使われました。東京の丸の内ビル群は、岩盤上に堆積した河口土砂帯の上の軟弱な地盤の上の建っているので、建物の基礎として1坪に6〜9本、40尺のアカマツ丸太を打ち込んでありました。

昭和60年代にその古い建物群が取り壊されて改築され始めましたが、土中から引き抜かれたアカマツの杭はまったく腐っておらず、梁材に製材されて再活用されました。

|

【樹名】 |

カラマツ |

|

【科名】 |

マツ科カラマツ属 |

|

【心材の色】 |

紅褐色 |

|

【辺材の色】 |

帯褐色白色 |

| 【産地】 |

天然カラマツは信州が有名、群生地は富士山中腹、日光周辺、八ヶ岳周辺等の火山地帯が有名 |

|

【加工性】 |

鋸挽:容易 鉋掛:やや困難 |

|

【糊付接着性】 |

やや困難 |

|

【適応箇所】 |

鮮やかな木目を活かして床柱、床框、落掛、長押など |

|

【主要用途】 |

建具材 |

カラマツは、マツ科ではありますが、アカマツ・クロマツなどのマツ属ではなく、カラマツ属の落葉針葉樹です。

日本の針葉樹の中では、唯一落葉します。

明るいとこを好み、耐寒性が高く、地味の悪い土地にもよく耐え、火山灰地にもよく育ちます。

ただし、この林が大きくなるとその陰にツガやトウヒが育つので、人手が入らないとカラマツの林は一代限りのものになってしまいます。

天然のカラマツの材質は、年輪も細かく重厚な感じで、黒みがかった赤褐色の板目の木目は鮮やかです。

植林されたカラマツは、スパイラル状にねじれる性質があり板目面に斜めに干割れが並ぶという欠点が出ます。

天然カラマツは天唐と呼ばれ、樹心に近い部分も年輪が粗にならず、辺材に至るまで均等に詰んだ年輪が並んでいます。

天然カラマツの節の少ない良材は重厚な色調と鮮やかな木目を活かして、床柱、床框、落掛、長押に推奨されています。

マツ(松)の木は、古くから鑑賞用としても親しまれ崇められてきました。

そのマツが作る景色は美しく、神との繋がりを感じさせる景観は誰をも圧巻させるものとなります。

しかし、それは人々の手厚い保護を持って守り続いていってるのを忘れてはいけません。

建築現場では、縁の下の力持ちとして構造材には欠かせない存在となっています。また梁に使われたときはその迫力に魅了されます。今回、マツのことを知った上で家にかけられるアカマツの梁を見るとまた違って見えてきました。

ぜひ、動画でもマツを楽しんで頂けたらと思います。

赤松の太鼓梁墨付け刻み動画

参考文献:木材大事典200(誠文堂新光社)、日本の原点シリーズ 木の文化(新建新聞社)

川崎から東京まで、青森ヒバの食器棚を届けに行ってきました。

オーダーメイドで作らせていただいたこの食器棚は、

香り高い青森ヒバでつくられており、室内がほのかに香り、存在感のある棚となりました

大工が作る家具は、決して安くはないけれど何代も継いでいける家具となったことと思います。

この青森ヒバはヒノキチオールなどの薬効成分が多く含まれており、防虫対策にもなります。

また、ストレスを和らげ集中力を増す作用があることから、アロマオイルなどで楽しむ方も多いと聞きます。

自然なアロマテラピーにもなり、天然のものですから薬害の心配もありません。

無垢の木を使用しているので、年げつが経ち経年美化された食器棚や机を楽しんで頂けたら嬉しいです。

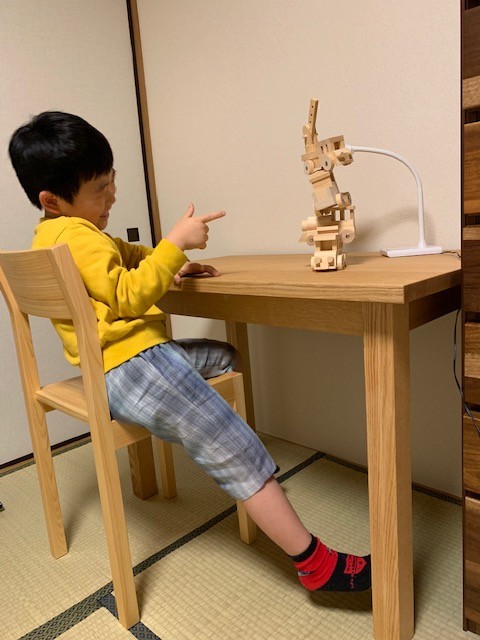

お子さまの勉強机も作りました。

お茶目でひと懐っこいお子さまにもとっても喜んで頂けました。

たくさんたくさん勉強して、お父さまのような立派な方になるのでしょう。

いつか大きくなって仕事の机としてお使いいただけたら光栄です。

◉青森ヒバの食器棚を作製している動画はこちら

◉青森ヒバについて書いた記事はこちら

https://www.marusei-j.co.jp/青森ヒバってどんな特徴があるの?/

自然塗装として、丸晴工務店では蜜蝋ワックスや胡桃油を主に使用しております。

本当に何も混ぜ物がない天然塗装と言っていい品物です。

ただ、水廻りや作業テーブルや洗面カウンターなどもっと性能が欲しい場合もあります。

無垢の木材で作ったテーブルやカウンターなどに塗る塗料って何がいいの?

子供もいるし体に害のない塗料ってどんなもの?メンテナンスってどうしたらいいの?

意外と知らない塗料のこと。

私たちも、自然塗料を扱っている「OSMO」さんに聞いてみました。

そして、実際に丸晴工務店の事務所にあるダイニングテーブルで実験してみました。

自然塗料は原料に石油や合成顔料を含まない天然材料を主原料とした塗料です。

化学物質を含まない塗料なので、

小さな子どものおもちゃに使われていたり、食事をするダイニングテーブルに使用しても安心です。

残った塗料を捨てる時も、一般的な溶剤系の化学物質の入った塗料を使用したものだと、臭いや引火の危険性があるため簡単に廃棄ができません。薬品を使って固めたり、扱いも産業廃棄物・廃プラスチックとして捨てなくてはなりません。

一方、自然塗料のものはそのまま可燃ゴミとして捨てられます。

つまり、人にも自然環境にも優しい塗料ということです。

自然塗料で有名なOSMOの製品は、

自然の植物油(ひまわり油、大豆油、アザミ油)と植物ワックス(カルナバワックス、カンデリワックス)がベースとなっていて、ホルムアルデヒドなどの有害な化学物質が一切含まれていないそうです。

一般的な塗料のウレタン塗料は造膜系塗料で、シンナーなど化学物質を混ぜた塗料で、撥水性もよく水はけも良いのがメリットですが、メンテナンスは造膜された塗料を削ってから塗り直すため、ご家庭で行うには難しいメンテナンスになります。

自然塗料は、基本が浸透系塗料なので造膜系のようにめくれや剥がれがおこらず、傷がもし付いても1部分のみをヤスリをかけて塗装し直せば塗り継ぎが目立たず補修が可能です。

◉削り◉

丸晴の事務所テーブルを削ります。

造膜系塗料で仕上げてあったので、パワーのある工具にて削ってます。

なかなかキレイに削れるまで時間がかかり、大工さんも汗だくでやってもらいました。

◉拭き◉

キレイに削れたら、拭いてできるだけ木屑が残らないようにします。

OSMOさんが拭いてくれました。

◉塗装◉

今回使用した塗料は、OSMOの「オスモカラー フロアクリアーエクスプレス(透明)」です。

今回はダイニングテーブルですが、代用で使用しました。(問題ないそうです。)

ワックスが入っているため、撥水性、防汚性に長け、大変丈夫で長持ち。そしてメンテナンス性にも優れているそうです。

よく混ぜてから使用します。

1回目塗ったら、3〜4時間空けて2回目を塗ります。

OSMOさんが塗りかたも見せながら教えてくれました。

実際に、施主さんのお家へ行って教えてくれることもあるそうです。

完成はこちらです。

メンテナンス前

メンテナンス後

こんなにもキレイになりました。

そして、本来の木の色が出て無垢の雰囲気がよみがえりました。

木は、湿度が高いときは湿気を吸収し、乾燥している時は湿気を吐き出します。

それが木材の「調湿機能」です。

塗料で木の表面を覆って、呼吸をできなくしては、その木の良さが活かされません。

無垢を使うメリットを最大限に活かすためには、自然素材の浸透系塗料を使うことが良いでしょう。

また、自分たちの子どもたち、また子どもの子どもたちが美しい地球に住んでいけるようにするためにも、小さくてもできることをしていってあげたいですね。

そして、何よりもずっと暮らしていくお家ですから、安全で心地良いお家でありたいですよね。

その他、丸晴が扱う素材についてはこちら