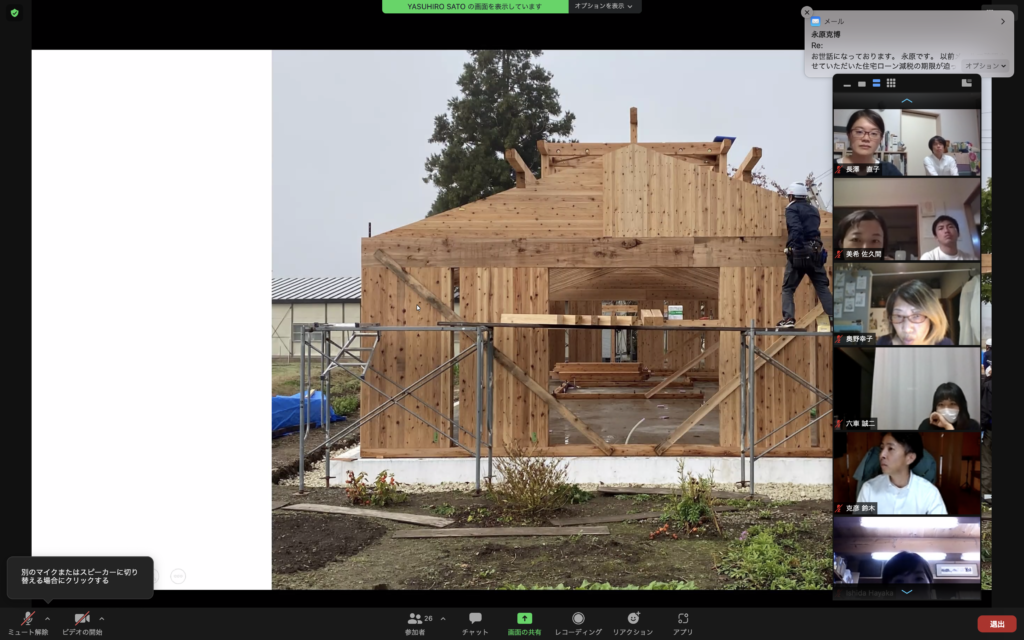

先日、中原区で上棟式がありました。

大工さんにとっては少し暑さ厳しい真夏日でしたが、

施主さんにとっては、人生の1ページを飾るにふさわしい晴れやかな日となりました。

棟梁の矢島大工です。

建前は、まず土台、1階床を張り、柱を立てて桁・梁を組み、倒れを見ます(傾きの確認)。

その後は、2階も1階と同じように床を張り、倒れまで確認が終えたら、屋根の形状に合わせて小屋梁の上に小屋束を立てます。その上に母屋、棟木、垂木を載せると小屋組が完成します。その棟木に幣芯を飾ります。

最後は、広小舞を取りつけて野地板を張ります。ここまできて防水紙を貼ったら建前は終了です。

これが幣芯。

幣芯の作り方動画はこちら

https://youtu.be/plC_MXLDbxY

ちなみに、よく「上棟式」や「建前」で検索すると出てくるこの飾り。

なんのためになぜあるのかご存知でしょうか?

現在では、こんなにこじんまりとしていますが、

社寺仏閣や昔のお家では、上棟式の後、棟梁送りと言ってあの大きくて煌びやかな飾りを持ちながら、

親戚など上棟式にお金を出してくれた方々が棟梁を家まで送るという古い習わしがありました。

丸晴工務店 大石神社上棟写真

しかし、最近では核家族が増えたりすることにより、土地建物以外のところにあまりお金をかけない風習が広まってきています。ハウスメーカーが建てる建売なども多いため、そもそも上棟式自体が減り色々な習わしを知る人も少なくなってきています。

今回は、現代の上棟式をご紹介しながら、伝統に触れていただけたらと思います。

上棟式については、こちらに詳しく書かれておりますので見てみてください。

上棟式とは何なのか?大工工務店だからこそ知っている知識。

種類と由来

神社上棟の煌びやかな飾りは、「幣串」、「扇子車」、「破魔弓」、破魔弓に添えられる「破魔矢」と言います。

上棟式の際に棟木に供えられます。

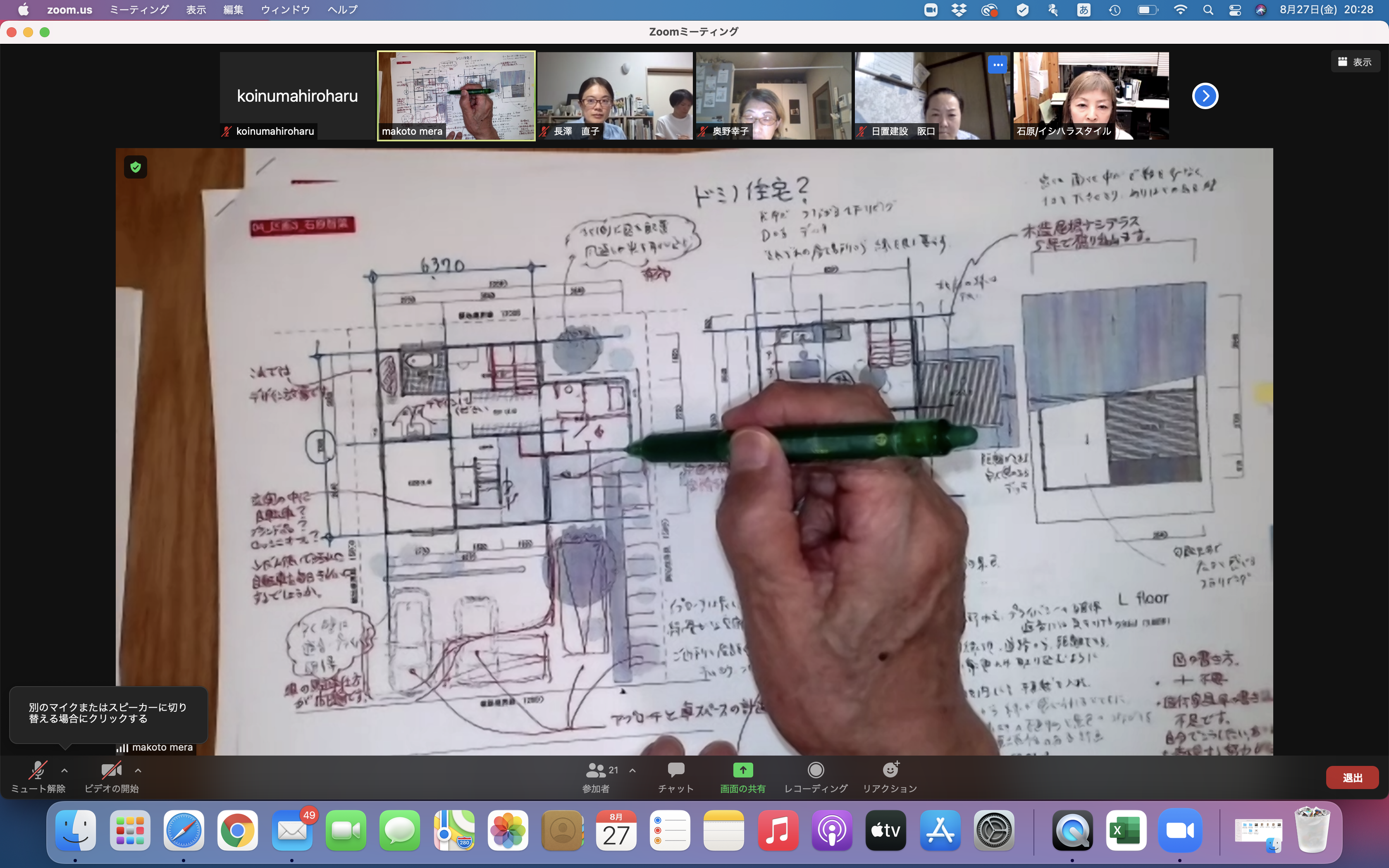

幣串

幣(ぬさ)とも言い、木綿(ゆう)・帛(きぬ)・紙などの紙垂(しで)を挟む木や竹の祭具。これを御幣という。

御幣にとりつける紙垂は白だけでなく五色の紙や、金箔・銀箔が用いられることもあります。

「幣」は麻(麻布)、「帛」は絹(白絹、絹布)を意味し、両者は捧げ物の代表的な事物であることから、本来、「幣帛」で神々への捧げ物の「総称」を意味します。

日本人は、古墳時代の頃から、神々に対し、貴重な品々、「幣帛」を捧げてきました。

それらは、稲(米)、酒(みき、酒造技術)、塩、魚などの神饌(みけ)の他、鉄製の武器(刀剣類)や農工具(=製鉄・鍛造技術)・器・玉(=宝飾加工技術)・鏡(=鋳造・研磨技術)・衣類・布類(=養蚕・製糸・織布技術)など、その時代の最先端技術を象徴する物でもありました。また、これらの品々は、神々の霊魂が宿る依り代、神々の象徴でもありました。

その後、奈良時代後半から平安時代前期にかけて、幣帛は特に布類を指すようになります。

捧げ方も多様化し、折り畳んだ布を串(=「幣挿木」(へいはさむき))に挿んで捧げる形式が登場します。この幣挿木が現代の御幣へとつながっていきます。幣挿木が神々への捧げ物だと示すため、捧げ物本体である「幣帛」(=布類)とともに、神聖性を表現する「木の皮の繊維(これを「木綿」という)や麻」を、串に挿んで垂らしたのです。

時代が経つにつれ、「幣帛」に、「布」に代わって「紙」を用いるようにもなります。「紙」もまた、当時の貴重な品でした。この際も「木綿・麻」を垂らしていましたが、その代わりに、細長く折り下げた紙を両側に垂らす形式も見られるようにもなります(13世紀末頃)。これを「紙垂」(しで)と呼びます。

室町時代から江戸時代にかけて、榊(玉串・真榊)の他、神前に御幣を捧げる形が普及・定着化し、中世以降の御幣は、捧げ物本体である「幣紙」と神聖性を示す「紙垂」とそれらを挿む「幣串」から成る構造が、一般的となりました。

扇子車

長さ12尺〜15尺の角材に3・5・7本の太い横線を入れ、上部に3面の白扇を車状または1面の円形状の扇子を差し、木綿または麻糸と5色絹を垂らした祭具です。

その棟の上には、女性の七つ道具と呼ばれる(口紅、白粉、櫛、簪、鏡、かつら、こうがい)に飾ってあります。

これは、京都に大報恩寺という1212年建立という京都でも最古のお寺で、千本釈迦像、十大弟子の像などでも有名なお寺におかめ像が祀られているのと関係しています。

貞応二年(1223)、義空上人が大報恩寺の本堂を建立することになり、長井飛騨守高次(ながいひだのかみ たかつぐ)という棟梁が工事を請け負うことになりました。

多くの大工を束ね、大工事は着々と進んでいきましたが、あるとき寄進された大切な四本の柱のうち一本を誤って短く切ってしまいます。代わりの柱を探すも見つからず、このままでは上棟式までに工事を終えることができない、、、。

総責任者として悩み苦しんでいたその高次の危機を救ったのが、彼の妻、「おかめ」でした。おかめは「全ての柱を短く切りそろえ、柱の頂上に枡組(ますぐみ)をつけて補えば」と助言をし、高次は無事に上棟式までに工事を終えることができたのでした。

安貞元年(1227)12月26日、盛大な上棟式が行われますが、そこにはおかめの姿はありませんでした。

当時は、女性が男性に助言するなどあってはならないといわれていた時代。夫の名誉を守るため、おかめは上棟式を前に、自ら命を絶っていたのです。

義空上人はそんなおかめの徳を称え、境内に塚を建てて供養したといわれています。

この言い伝えにより、おかめさんは大工の守り神となったといわれています。

大報恩寺は安貞元年(1227)に建立され、本堂は幾多の戦火を免れ、800年近く経った今も当時のまま残る京都市内(京洛)最古の木造建造物として国宝に指定されています。

これらのことから、災難から逃れ長く残る建築を願い、今でも棟上げの時におかめさんの面やおかめさんの「女の七つ道具」を納め、永久に頑丈な建物になりますようにと祈願しているといいます。(参考文献:九州国立博物館)

丸晴工務店 大石神社上棟写真

破魔弓と破魔矢

一般には破魔矢のみがよく流通しているが、正式には、破魔弓で射て初めて邪魔を破り浄化する効力を発揮する。一般人が破魔矢を持つ意味は、破魔弓は神や神主や破邪の能力を有する者が持って方向と力と気を定めて構え、破魔矢の所有者は破りたい魔に対する矢を提示する形で射られる、との仕組から来るとされています。

破魔矢の先が鋭く尖っていないのは、目標とする人や物自体ではなく邪魔が発する邪気・邪意・邪道・邪心等の妖気を破り浄化する用を為せばよいので、鋭利な刃物である必要が無い為です。

陽の矢は未申、陰の矢は丑寅の方角に向けます。

丸晴工務店 大石神社上棟写真

(参考文献:建築知識「和風デザイン図鑑」、ウィキペディア)

時代、土地柄、環境により飾りが小さくなったかもしれませんが、大工を守り、永久に頑丈な建物になりますようにと祈願していることに変わりはないと思います。

このように、意味を知りながら建っていくお家、これから建てるお家を見るのは楽しさが倍になっていくのではないかと思います。

ぜひ、性能やデザインだけでなく、伝統などに触れながら自分のお家を建ててみていただければと思います。

最後に、

Y様上棟おめでとうございます。

素敵なお家が出来上がるのを楽しみにしています。