木造建築には、軸組工法や2×4(ツーバイフォー)と呼ばれる工法があります。

その軸組工法には、木と木を組み、建物の強度を増す、または、古いものを再利用するための継手など、たくさんの技法があります。

ここでは、基本的な継手・仕口・組手についてお話したいと思います。

はじめに

木造建築の部材の接合を言い表す用語として、継手(つぎて)、仕口(しくち)、組手(くみて)、差口(さしぐち)、矧ぎ(はぎ)などがあります。いずれも近世の大工書に表れる用語です。

明治39年に刊行され、戦後にまで版を重ねた建築辞書『日本建築辞彙(にほんけんちくじい)』によれば、継手は材を継ぎ足す接合を、組手は桁(けた)や合掌梁(がっしょうばり)など部材が交叉する箇所での接合を、差口は一方の材側面に他材を取り付ける接合を言います。

さらに仕口は、上記の組手や差口をいうとあるので、仕口は角度をもって材を組み合わせる接合の総称と言えます。

また、同辞書に矧ぎの見出しはないですが、実矧、胴付矧などの項目から、矧ぎは板材の長手側面の接合を言うことがわかります。

このような仕口に決定的な変化をもたらしたのが十二世紀末に導入された、柱を貫き通し、柱相互を繋ぐ貫の技術です。当然そこには、柱と柱の内部で交叉する貫材という直交三軸を形作る部材を組むための、それまでになかった仕口や継手の技術が新たにもたらされました。

こうした様々な要因がからんで多様な継手仕口が歴史的につくられてきました。接合部によっては複合的な要因が働き、それに対応するために複雑な形の継手仕口が考案され、その結果、それらは優れた手業を表すものとして、見る人の興味を惹きつけるのです。

追っかけ大栓

辞書、教科書に見られるわずかの例を除けば、過去に使われていた継手仕口は、造り方とともに形や名前すら現実の工事から忘れられようとしています。

そんな中、現在でも長い材を継ながないといけない場所や強度の必要な場所での継手として使用されているのが「追っかけ大栓」です。これは、刻みが難しいことから、意匠の面からもこれを使われることもあります。

「追っかけ大栓」は、暦 1200年前後から見られるようになった略鎌が発展したもので、現在の形状になったのは 1400年頃と思われています。この形状は、追っかけ大栓継をはじめとする、金輪継、尻挟継、台持継などに共通した接合形状であり、構造的特徴は、顎と接合部の繊維方向の面圧性能を利用して、伝統構法の継手の中で曲げモーメントに対して最も

高い接合効率を発現しています。

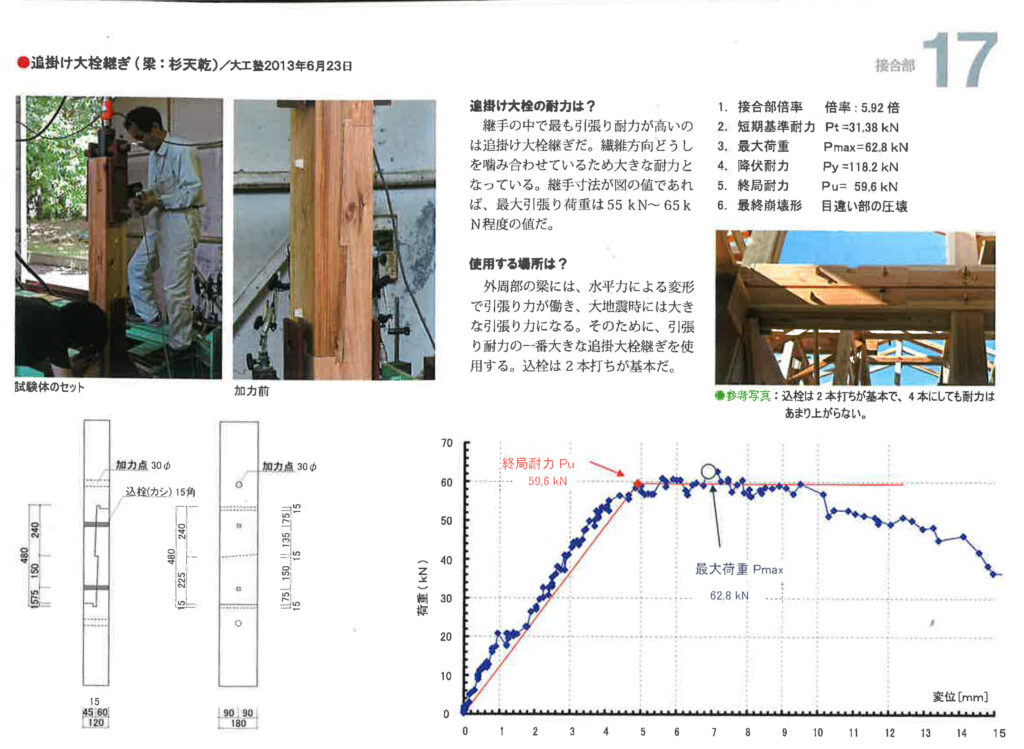

強度について

追っ掛け大栓の強度はどんなものなのでしょうか。

繊維方向どうしを噛み合わせているため大きな耐力を持ち、継手の中でも最も引っ張り耐力の高い継手です。

最大の引張り荷重は、55KN〜65KN程度の値です。

ちなみに、このKN(キロニュートン)とは、

1kN(キロニュートン)が約100kg(キログラム)の重りと同じ力です。

つまり、55kN(キロニュートン)は、約5500kg(5.5トン)の質量と同じということになります。

この荷重に耐え得るというのは、やはり引張り耐力の高い継手ということがわかります。

使用する箇所は?

前述のように、高い引張り耐力をもつ継手のため、水平力による変形で引張り力が働く外周部の梁などで使用されます。

大地震の時には大きな引張り力が梁にかかるため、このような引張り耐力の一番大きな追っ掛け大栓継ぎを使用します。

込栓に関しては、4本打ちをしても耐力的に変わらないため、2本打ちが基本となっています。

継手を行う上でまず、地震などの外力などに対しても安全なこと。安全であるということは、単に強さだけを求めることではないのです。もちろん、壊れない丈夫さも必要ではありますが、万が一の場合にも瞬時につぶされてしまうことがなく、たとえ大きく傾いても、住み手が避難できる空間を保持することも大切な機能であるといえます。

そのため、建物の強さを測る実験だけでなく、建物の壊れ方の実験などに参加していくことで、柔軟で強い家づくりができます。

丸晴工務店は、壊れ方の実験をしている講義などに積極的に参加をして家づくりに役立てています。

参考資料:『大工塾』加力実験ノート:企画・編集 植久哲男

組手を多用する『数寄屋門作り』

継手(つぎて)、仕口(しくち)とは?こちらに書いてあります。